Com baixa capacidade adaptativa para desastres, municípios correm riscos

Paula Pimenta | 24/05/2024, 16h27

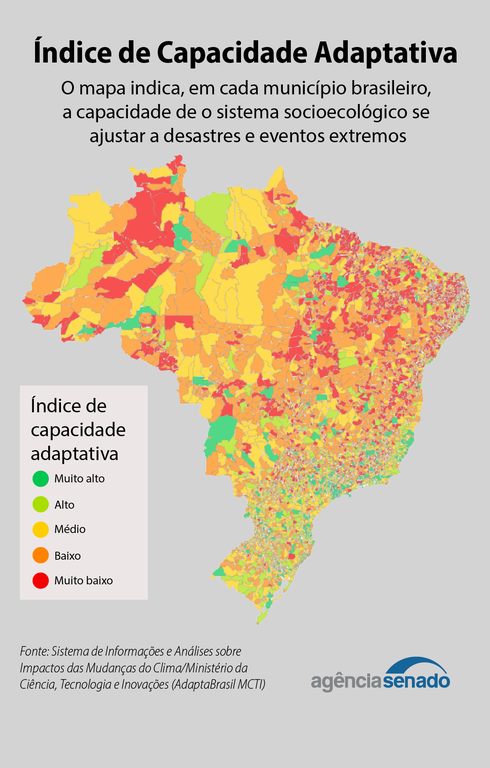

Quando a plataforma Adapta Brasil do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aponta que 3.679 municípios brasileiros, ou seja, 66%, têm baixa ou baixíssima capacidade adaptativa para desastres geohidrológicos, é possível vislumbrar a severidade do problema a que estão suscetíveis os cidadãos brasileiros. Essa constatação de despreparo mostra que a adaptação climática — que requer ações urgentes diante dos efeitos das alterações do clima já sentidos à pele — é um ajuste que precisa ser incorporado por todo o país de forma transversal.

Quando a plataforma Adapta Brasil do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aponta que 3.679 municípios brasileiros, ou seja, 66%, têm baixa ou baixíssima capacidade adaptativa para desastres geohidrológicos, é possível vislumbrar a severidade do problema a que estão suscetíveis os cidadãos brasileiros. Essa constatação de despreparo mostra que a adaptação climática — que requer ações urgentes diante dos efeitos das alterações do clima já sentidos à pele — é um ajuste que precisa ser incorporado por todo o país de forma transversal.

Ao apresentar o mapa da capacidade adaptativa dos municípios em recente audiência pública na Comissão Mista Permanente sobre Mudança Climática, a secretária nacional de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Toni classificou a situação do país como muito vulnerável.

— Ali no Rio Grande do Sul, a parte sul do mapa mostra que esta era uma região com uma capacidade razoável de adaptação à mudança do clima. E olha o que a gente está vivenciando, isso em uma região que tem alguma capacidade de adaptação. Imagine nos estados do Norte do país que estão em vermelho, muitos do Nordeste, do Centro-Oeste que estão em vermelho. A nossa capacidade adaptativa é muito falha. Por isso, [é preciso] colocar foco em adaptação, prevenção, mitigação, é com este olhar que a gente está colocando para o Plano Clima — afirmou Ana Toni.

Desde 2009, o Brasil conta com a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) que apresenta conceitos importantes (veja quadro) e aponta diretrizes para atuação. Essa normativa tem entre seus instrumentos o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Agora, o Senado recém-aprovou projeto de lei (PL 4.129/2021) com regras gerais para a formulação de planos de adaptação às mudanças climáticas nas três esferas federativas (saiba mais abaixo).

Essas normativas trazem dois conceitos importantes a serem definitivamente implementados: a adaptação às mudanças climáticas e a mitigação, temas em debate nessa edição da série Emergências Climáticas, que a Agência Senado publica para mensurar o impacto das tragédias climáticas, como as recentes perdas do Rio Grande do Sul, que não estão restritas a questão ambiental, mas que também transbordam para as tangentes do econômico e do social.

— A gente já passou pelo El Niño e está chegando a La Niña. A pergunta é o que a gente já tem que fazer agora, que tipo de prevenção vai ser necessária em termos de alimentação, em termos de futuras irrigações, lógico que não dá no imediato, mas a gente já precisa pensar em termos de água para aquela região porque a gente sabe que alguns desses rios vão secar. Isso não é bola de cristal. Isso se chama ciência e a ciência já está nos apontando para que a gente mostre um pouco esses caminhos. Agora, para isso, a adaptação e a prevenção e logicamente a mitigação têm que virar prioridade — afirma Ana Toni.

Adaptação e mitigação

A adaptação climática e a mitigação são faces da mesma moeda, mas com diferenças significativas, segundo o consultor legislativo do Senado em Meio Ambiente, Matheus Dalloz.

— Quando se fala em mitigação em matéria de mudança do clima, na verdade está se falando em mudanças da economia e da sociedade para que se evite uma piora na situação climática. Então, quando se fala dessas metas de corte de emissões dos gases de efeito estufa, é a mitigação, que é diminuir as consequências das atividades contidas na economia e da sociedade humana sobre o clima.

Já a adaptação climática é o retorno disso. Ou seja, quando se cria consequências no clima, colhem-se os problemas.

— Como é que a gente reage para evitar que esse problema que nós mesmos criamos não traga consequências graves sobre a sociedade diretamente? E aí, a gente está falando de adaptação. Perceba que são faces da mesma moeda. A mitigação é a gente diminuir a consequência das nossas ações sobre o clima. E a adaptação é diminuir as consequências da mudança do clima sobre nossas vidas — expõe Dalloz.

Fundadora e presidente do Instituto Talanoa e criadora da iniciativa "Política por Inteiro", que monitora as políticas públicas ligadas às questões climáticas e socioambientais, Natalie Unterstell afirma que a adaptação não está restrita a moderar danos, mas pode ser também uma forma de aproveitar oportunidades associadas às mudanças climáticas, como, por exemplo, usufruir da maior insolação para placas solares.

— Mas a adaptação mais importante é aquela que a gente possa se proteger e isso tem a ver com intervenções. A gente sabendo que as cidades vão, por exemplo, ter que enfrentar chuvas muito mais fortes, por um período maior de tempo, que elas desimpermeabilizem parte do seu território para poder acomodar essa chuva. Façam intervenções urbanas. Então a adaptação ela é muito real, muito prática e tem que ser muito visível.

A probabilidade de ocorrência de eventos catastróficos, como o ocorrido no Rio Grande do Sul é aumentada pelas emissões de gases estufa, pelo aquecimento global, explica Natalie Unterstell.

— Então a gente tem que trabalhar justamente pra reduzir as nossas emissões de modo que eventos como esse não sejam tão fortes, tão difíceis. Por outro lado, a adaptação aumenta a nossa capacidade de acomodar eventos como esse. Da gente reagir melhor. É por isso que a gente precisa das duas coisas, da chamada mitigação e também da adaptação.

O mundo já vislumbra bons exemplos de adaptação, como na Holanda, onde foi feita a elevação do Porto de Rotterdam ou em Veneza, na Itália, onde se trabalhou para fazer uma regulação das cheias. Mas os exemplos não estão retidos em países desenvolvidos.

Na África, lembra Natalie, criaram-se mecanismos financeiros para poder ajudar a quem precisa quando há quebras de safras decorrentes de desastres climáticos.

— Essa reação é rápida. A gente tem situações das habitações sociais, enfim, moradias em geral que quando as pessoas as constroem por exemplo em Moçambique, elas já recebem instruções de como fazer com os materiais mais adaptados, do jeito mais adaptado. E a adaptação é coletiva. A gente precisa de soluções que vão olhar para o entorno, para o todo, e isso a gente só consegue com políticas públicas e com relações boas entre o setor privado e público — destaca a presidente do Talanoa.

Em debate no governo federal, o Plano Clima para o período 2024-2035 tem entre seus planos setoriais de mitigação a agricultura e a pecuária; o uso da terra e florestas; cidades, incluindo a mobilidade urbana; energia (elétrica e de combustíveis); indústria; resíduos e transportes. Além de incluir parte dessa lista, os de adaptação também congregam questões como biodiversidade, igualdade racial e combate ao racismo, povos indígenas e comunidades tradicionais, segurança alimentar e nutricional e oceano e zona costeira.

Projeções sobre os biomas

O pensar e o agir não podem ser só a curto prazo quando já há projeções fundamentadas que apontam perdas significativas a médio e longo prazo, não só para os seres humanos, mas para a biodiversidade como um todo. Já é certo, por exemplo, que os efeitos das mudanças climáticas vão atingir severamente a Caatinga nas próximas décadas.

Com um clima mais quente e seco, estudos por projeções estatísticas apontam perda de espécies animais e vegetais em 90% do território desse ecossistema até 2060.

Após forte seca em 2023, que levou a perda de centenas de animais na Amazônia como os botos-cor-de-rosa e tucuxis, os especialistas temem por nova escassez severa de chuvas que levem a riscos reais capazes de provocar incêndios de proporções catastróficas.

O mesmo vale para o Pantanal, que ardeu severamente em chamas entre 2019 e 2021 e o Cerrado, que já está 10% mais seco e 1º C mais quente em comparação histórica.

O que dizer então do Pampa, extensas áreas de campos nativos de rica biodiversidade que toma quase 70% da área do Rio Grande do Sul, hoje reduzido a 41% de sua originalidade.

Gaúcha e moradora do município de Rio Grande, a presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), Andréa dos Santos, ressalta que as questões climáticas foram muito acentuadas no Rio Grande do Sul, com registros de chuvas abundantes desde junho do ano passado e repetição em alguns municípios, que acabaram destruídos quase que por completo. Mas ela não descarta a importância que o bioma Pampa teria na proteção e prevenção dos severos efeitos das enxurradas.

— O bioma Pampa tem, principalmente nessas áreas de banhado e beira de rios, essa finalidade de absorção. Sem nenhum juízo conceitual sobre isso, mas parece muito com a forma dessas cidades-esponjas vêm atuando — afirma a presidente da FNA.

Os meteorologistas explicam porque a chuva se concentra em determinada região, mas é preciso explicar o porquê de acontecer toda essa devastação nas cidades, segundo Andréa:

— E aí eu não tenho dúvida que a mão do homem, ela é responsável por isso. Assim como ela vai ser responsável por mudar essa realidade.

Cidades-esponjas

A “cidade-esponja”, arquitetada para absorver um grande volume de água, foi criada pelo arquiteto chinês Kongjian Yu, que viveu por 17 anos como agricultor em uma vila chinesa onde a chuva não cessava durante o verão. A partir do princípio de que a natureza regula a água, ele conseguiu modificar mais de 70 cidades, imunes hoje a volumes de chuvas superiores as ocorridas recentemente no Rio Grande do Sul.

Para isso, o arquiteto trabalha com proposta que congrega a retenção de uma boa parte da água das chuvas em sistema de açudes, em áreas permeáveis; com a diminuição da velocidade dos rios, a partir do uso da vegetação e, por fim, com a adaptação dos municípios para que tenham áreas alagáveis.

Presidente da FNA, Andréa dos Santos lembra que a região próxima a Estação Ecológica do Taim — unidade de conservação de proteção integral da natureza, localizada no sul do Rio Grande do Sul — não sofreu tanto com as chuvas.

— Porque o banhado do Taim permite essa água ser mais espalhada, ser mais absorvida. Então, é uma região que está dentro da bacia da Lagoa Mirim, que não foi tão atingida. Sempre enche, mas ele cumpriu a sua função. Isso tem essa semelhança um pouco com a proposta das cidades-esponjas. É essa necessidade de a própria natureza fazer essa absorção. Eu vejo como, por exemplo, na região metropolitana de Porto Alegre, centro do estado, principalmente nas cidades menores, a necessidade urgente de recomposição das matas ciliares. Porque isso vai diminuir essa chegada de água na região metropolitana, pelo menos nessa esfera. Só que a gente não vai fazer isso do dia para a noite. É um trabalho de longo prazo — ressalta Andréa.

Para a presidente da FNA, a contratação pública de equipes multidisciplinares que reúnam arquitetos, urbanistas, geólogos, geógrafos e outros especialistas, ausentes em boa parte dos municípios brasileiros, é fundamental para que propostas como a das cidades-esponjas — que não será adequada para todos os municípios — e outras que venham a ser estudadas sejam fiel e adequadamente desenvolvidas.

Cidades resilientes

Ao se pensar a adaptação climática, outro conceito relevante é o de cidades resilientes, ou seja, aquelas com capacidade de se adaptar para prevenir os efeitos de desastres naturais. A esses municípios demanda-se preparo que una experiências passadas aos planos de ação que sejam exitosos no futuro.

A presidente da FNA se diz preocupada com o que chama de “planos de gaveta”, que “infelizmente, é uma regra que a gente tem nos municípios brasileiros”.

— A gente tem que propor alternativas de planejamento urbano, para tornar as cidades mais adequadas e mais resilientes, mas a gente tem que ter alternativas ambientais seguras. E fazer isso acontecer. Os nossos municípios têm plano diretor, têm plano ambiental. A gente tem muita lei, muito plano. A gente precisa colocar isso em prática. E enfrentar os problemas, porque muitos desses planos têm espaços na sociedade que são contra ou que não atendem os interesses de determinados grupos — avalia a presidente da FNA.

Andréa lembra que a partir desses interesses, são feitas alterações nas legislações que, teoricamente, são resultado do debate entre profissionais, discutidas com a sociedade por meio de audiências públicas.

— Há uma metamorfose, na verdade, desse processo. Às vezes tu nem sente. A gente não se dá conta. Quando a gente deixa aumentar a altura de uma edificação, por exemplo, ou seja, aumentar o nível, o número de pavimentos de um edifício, a gente está mexendo na quantidade e na densidade daquela área e aí a gente tem uma estrutura que já está feita para uma determinada densidade e não para essa alteração — exemplifica a arquiteta e urbanista.

Para Andréa, ter cidades resilientes é estar adaptado a enfrentar os problemas e saber se antecipar ao que vai ou pode acontecer.

— Se eu sei que minha cidade vai alagar, eu já vou começar a preparar essa cidade para retirar famílias da área e ter onde colocar. A outra questão é eu saber que a vida inteira a minha cidade alagou e que eu não me preparei. Ai ser resiliente é ter ações bem concretas para que isso não aconteça de novo. Eu não vejo uma cidade como o Cruzeiro do Sul ser resiliente mais. Não vejo como Muçum, porque a cidade acabou. Mas Porto Alegre tem de ser resiliente e ser resiliente passa pela estrutura urbana das cidades. E passa por essa questão de manutenção dos serviços públicos.

Projetos adequados com as novas tecnologias para o enfrentamento das tragédias climáticas, educação ambiental e trabalhos ambientais consistentes, informação correta e adequada são alguns pontos que devem ser assinalados na cartilha de uma cidade resiliente, de acordo com a presidente da FNA. A disponibilidade de recursos financeiros também pesa na questão.

— Nós não vamos ter uma cidade resiliente sem essa preocupação de garantir recursos para mudar as cidades. Acho que isso é fundamental e é necessário. Para a contratação de profissionais, para a compra de equipamentos, para a contratação de consultorias, empresas, etc. Mas, principalmente, para a execução das obras necessárias. Seja de uma cidade-esponja, porque ela é uma obra, ou seja, de uma drenagem, mais comum dentro da cidade.

Também é fundamental pensar o planejamento das futuras cidades, já quando elas começam a se estruturar.

— Dar essa garantia de que se a cidade pretende crescer, que cresça com essa proposta já pensando os pontos, os problemas futuros. Que a gente possa pensar sim que esse crescimento pode acarretar em problemas futuros — diz Andréa.

Planos de adaptação

O PL 4.129/2021, recém-aprovado no Senado e que retornou à Câmara como um texto alternativo ao apresentado pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), determina que as medidas previstas no plano nacional sejam formuladas em articulação da União, estados, municípios e os setores socioeconômicos, com participação social dos mais vulneráveis aos efeitos climáticos, assim como do setor privado.

“Diante desse cenário, é fundamental que os entes federados se articulem para planejar e implementar de forma adequada suas políticas públicas com foco na adaptação à nova realidade, de modo a evitar ao máximo possível os prejuízos ambientais, econômicos e sociais que se avizinham. Assim, os planos de adaptação à mudança do clima são instrumentos da maior importância”, defendeu o senador Jaques Wagner (PT-BA), ao relatar a proposta.

O consultor Dalloz explica que o PL 4.129/2021 prevê que os planos municipais e estaduais de adaptação sejam integrados ao nacional.

— A grande questão é se o país vai conseguir fazer essa integração, que é uma ação que o Brasil historicamente tem dificuldade. Nós podemos fazer um excelente plano, agora se esse plano não for implementado, é um problema.

A lógica da existência de um plano é a mesma tanto para um cenário em que os extremos vão ser de seca, quanto para um cenário em que os extremos vão ser de chuvas em abundância, segundo o consultor:

— E qual que é a lógica central? Planejamento e gestão de risco. Para os cenários de seca e de extrema chuva, nós precisamos de planejamento, nós precisamos de diagnóstico, que pode ser nacionalmente, regionalmente, ou localmente — diz Dalloz.

Rio Grande do Sul

Alvo de um esforço nacional para reconstrução, o Rio Grande do Sul tem o desafio de reerguer sua infraestrutura com vistas a adaptar-se para novos eventos climáticos extremos. As enchentes atingiram diretamente mais de 2,2 milhões de pessoas no estado, obrigando mais de 600 mil a abandonarem suas casas. Ao mesmo tempo, a infraestrutura do estado foi severamente danificada, com destruição de estradas, pontes e alagamento até do aeroporto internacional de Porto Alegre. A proteção da capital para enchentes de nada adiantou. Dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul apontam que 90% da indústria do estado foi atingida pelas cheias, de proporções inéditas. Ao mesmo tempo, houve perda de grande parte da safra e extensas áreas agricultáveis permanecem alagadas.

— O Brasil carece de um planejamento robusto, de curto, médio e longo prazo, para a prevenção e precaução de acidentes climáticos, a ser incorporado como política de Estado — disse no início de maio o senador Paulo Paim (PT-RS), que preside a comissão temporária externa criada para acompanhar a situação do Rio Grande do Sul.

Entenda alguns conceitos apresentados na Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) |

|

| Adaptação |

Iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima. |

| Efeitos adversos da mudança do clima | Mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos. |

| Emissões | Liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera numa área específica e num período determinado. |

| Gases de efeito estufa | Constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha. |

| Impacto | Os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais. |

| Mitigação | Mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros. |

| Mudança do clima | Mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis. |

| Vulnerabilidade |

Grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos. |

|

Dez passos essenciais para desenvolver cidades resilientes a eventos climáticos extremos, segundo a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (em inglês: United Nations International Strategy for Disaster Reduction)  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fonte: UNISDR |

|

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)

MAIS NOTÍCIAS SOBRE: