Quer receber notificações do portal Senado Notícias?

Aos 61, Brasília alça novo voo, na internet, e se abre a múltiplas interpretações

Mesmo com seu caráter de cultura global e sua tendência à dispersão, as redes sociais estão jogando um papel importante na tarefa de agregar os brasilienses em torno da cidade onde moram e criar identidade — e uma identidade bem local, até onde isso é possível hoje em dia. Assim que perceberam o potencial de publicação e interação de plataformas como o Facebook, os internautas passaram a despejar ali uma torrente de fotos, textos e vídeos, que são uma inesgotável fonte de curiosidade, conhecimento e referência para pesquisas.

O conteúdo vai do histórico, no qual sobressaem fotos antigas e documentos, ao pessoal, mas que não deixa de revelar aspectos importantes do desenvolvimento da cidade. Pipocam nas redes imagens de crianças brincando em superquadras em construção, no foguetinho do Parque da Cidade ou esperando passar no Eixão o desfile da seleção tricampeã de 1970.

O grupo Nós que Amamos Brasília alcança 31,2 mil membros; o Brasília das Antigas que Amamos Muito, 50 mil. O Histórias de Brasília já registra 121 mil curtidas; o Sou Brasília, 153 mil. Mas há dezenas de outros. Na quarta (21), dia em que Brasília completou 61 anos, O Brasília Patrimônio Cultural, com apenas mil integrantes, registrou em transmissão virtual a expectativa quanto à celebração em 2022 do Centenário do Pedra Fundamental, assentada em Planaltina. Na esteira dos eventos do Bicentenário da Independência, espera-se que Brasília possa finalmente comemorar suas seis décadas de fundação, o que não foi possível até agora por causa da pandemia de covid-19.

A reação de integrantes de grupos como o Memória de Brasília, capitaneado no Facebook pelo jornalista e ex-secretário de Cultura do Governo do Distrito Federal Silvestre Gorgulho, é de êxtase. Vibra quem é contemporâneo das imagens e histórias e vibra quem é mais jovem e nem desconfiava da existência desse passado épico, idílico. Comentários do tipo “não sabia e nem imaginava nada disso” são corriqueiros diante de lendárias passagens de estrelas de Hollywood pela cidade, da xícara de café sorvida por Juscelino Kubistcheck numa fazenda ainda antes da inauguração ou da visita de Tom Jobim e Vínícius de Moraes ao regato nos fundos do Catetinho, local que inspirou a composição Água de Beber.

Gêmea dessa página, a BSBNight – Memórias da Noite de Brasília, administrada pelo empresário João Vicente Costa, abastece seus membros com todo o tipo de registro sobre shows, noitadas e personagens anônimos ou não, que animaram os mais de 60 anos de Brasília, contando o período da construção. É um caleidoscópio cultural que tanto pode trazer a história de uma banda local, de uma boate que marcou época, quanto a imagem de Herbert Viana ainda garoto segurando o parachoque de um Gordini, de uma cena do Conic, epicentro da cultura underground, ou do cinzeiro do primeiro motel da capital.

— Depois de 50, 60 anos a cidade já tem muita história e as pessoas percebem isso. Percebem também que Brasília não é só JK, Niemeyer e Lúcio Costa. E falam de bares e restaurantes, salas de cinema. Isso ajuda a fortalecer a identidade, sim. Um dos grupos que administro tem mais de cinco mil integrantes e constantemente converso sobre esse assuntos com pessoas que me procuram por meio de mensagens — relata Costa.

Entre as histórias do cotidiano rememoradas no grupo, estão as sessões do cineclube que funcionou na Cultura Inglesa durante 12 anos, e que teve seu auge nos anos 80, dirigido pelo programador José da Mata, com a participação entusiasta de Renato Russo. Mas pode estar também a estreia de uma peça no Teatro Garagem, de festas de Ano Novo perdidas no tempo.

O mesmo se dá em outras páginas quando a cidade é captada em alta definição, com o uso de aparatos como drones ou potentes grande angulares. Brasília, em especial o Plano Piloto, é apresentada no máximo de seu esplendor, em todas as cores possíveis, e ainda é fonte de ensaios comparativos, por meio de sobreposição estáticas ou em movimento que revelam duas fases de um mesmo lugar — uma em preto-e-branco, outra em cores. Quem tem se destacado com essas montagens é o fotógrafo Francisco Willian Saldanha, 58 anos, descendente de pioneiros que vieram para o Planalto Central na época da fundação de Brasília:

— Faço pesquisas no Arquivo Público do Distrito Federal, no Arquivo Nacional e nas redes sociais de grupos que postam fotos antigas. Encontrando alguma foto que me desperta interesse, procuro identificar o local em que ela foi feita. Geralmente, uso o Google Maps, pois muitas delas não têm identificação de onde foram tiradas. Depois vou até o local e tento reproduzir o mesmo registro do fotógrafo anterior: perspectiva, ângulos, posição do sol e por aí vai. Depois faço a junção das duas fotos usando o Photoshop e o resultado é o que você vê publicado na minhas redes sociais — diz Saldanha, que procura sempre que possível resgatar o papel dos candangos no erguimento da cidade.

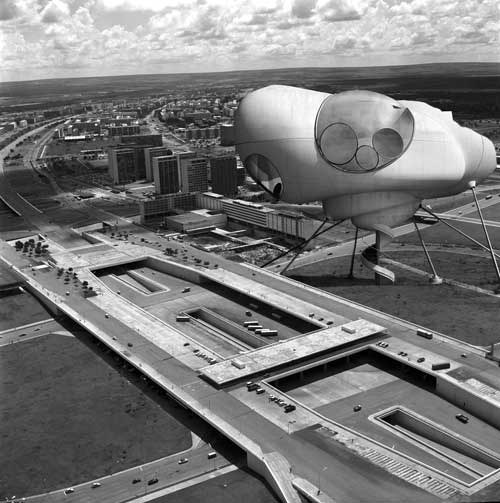

No Brasília Retrofuturista, perfil do Instagram, Thiago Freitas, designer, 38 anos, nascido e criado em Brasília, faz montagens de fotos antigas em preto-e-branco, mas introduzindo nelas “seres humanóides gigantes”. O efeito estimula uma série de percepções e leituras de camadas reais e imaginárias e de interpretações sobre a volatilidade de conceitos como moderno e ultrapassado.

— Esse projeto começou em 2016 a partir de uma vontade que tive de ressignificar os espaços urbanos da cidade. Brasília possui arquitetura e urbanismos únicos e sempre os achei muito semelhantes às paisagens de filmes de ficção científica antigos, das décadas de 50 e 60. Diante desse encontro de estéticas, criei uma realidade paralela em que Brasília, durante a sua construção, teria sido invadida. Esses invasores teriam vindo aqui conferir a grande novidade da época: a nova capital futurista, a cidade do novo século. Após voltarem para a suas dimensões (ou planetas), deixaram por aqui um certo brio moderno e inovador, espalhado para todos os cantos pelo ar seco da região — explica o artista.

Essa mescla de passado mítico, presente glamuroso e ressignificação costuma resultar em manifestações de orgulho, o que é um ingrediente usual da identidade. “Tanto faz / Avião, / Pássaro / Só que amo Brasilia”, comentou Irai Lopes diante da provocação da página Brasília Irônica (brasiliaironica), que postara uma foto, feita a partir de satélite, de parte da área tombada, juntamente com a pergunta “É um pássaro ou um avião?”

Em defesa da cidade

Quando não estão exaltando as belezas da cidade, que incluem paisagens de cerrado e os cultuados ipês, os internautas defendem Brasília de ataques por parte dos que a veem apenas como um conjunto de práticas políticas e administrativas condenáveis. Daí surgiu a hashtag #mexeucomBrasíliamexeucomigo e as reações firmes às palavras do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, que, um dia após o aniversário de 60 anos da capital, disse na agora célebre reunião ministerial liberada ao público por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF):

"Eu não quero ser escravo nesse país. E [é preciso] acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu não quero ser escravo de Brasília. Eu tinha uma visão negativa de Brasília e vi que é muito pior do que eu imaginava”.

Se há algo em torno do que a maioria dos brasilienses se une é do argumento de que a cidade existe enquanto cidade, independentemente de questões relativas à representação política.

Evidentemente, a autoestima dos agrupamentos urbanos tem de ser eventualmente resgatada diante de ataques e de situações como a deterioração das condições de vida ou uma calamidade. E esse resgate é tanto mais fácil quanto mais resistente é o tecido sociocultural.

Numa cidade de apenas 60 anos, a trama e a urdidura são mais densas numas partes que em outras, e isso pode sempre resultar não apenas em desânimo e desmobilização momentâneos, mas na própria dificuldade para a população em se apresentar coesa para ações de cunho privado ou público.

Há um consenso entre os estudiosos de que o sentido de identidade é parte inerente do bem-estar de uma sociedade porque organiza as pulsões e as energias para todo tipo de projeto, incluindo os de defesa, os da produção cultural e artística e os voltados ao mero desfrute do ambiente.

A cidade que cultua seus ipês

Tradição inventada

Para a Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB) Patrícia Cabral de Arruda, a identidade está ligada à necessidade humana de pertencimento, que leva os indivíduos a buscarem referências mais ou menos comuns, por meio das quais os integrantes da comunidade estabelecem diferenças (ou uma imagem própria) em relação aos indivíduos de outros grupos.

Em um breve estudo sobre o tema, que apresentou em 2008 no IV Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult), promovido pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Patrícia reúne contribuições de alguns autores consagrados e elaborações próprias para examinar “a questão da existência, ou não, de uma identidade característica do povo brasiliense”.

As respostas não são conclusivas quanto a um feixe nítido de características, até pela trajetória curta da cidade e pelas contradições relativas à gênese planejada, embora a autora mencione que certas marcas começam a se estabelecer na cidade. Ela fala tanto de hábitos de reunião em determinados horários e locais (o churrasquinho na ponta da quadra), como de um traço bem mais ironicamente original: a ação inconsciente ou deliberada de grupos que aproveitam o caldo cultural brasileiro de uma forma que só poderia ocorrer numa cidade em que eles não nasceram naturalmente: "para tal, utilizam mitos e lendas (re)criados, ritmos e movimentos misturados, a partir de figuras que simbolizam o cerrado, a construção da cidade e as correntes migratórias, numa clara atitude de “invenção da tradição”.

Longe de ser uma falsificação ou impostura, a criação de mitos na verdade se inseriria numa prática comum pelas sociedades séculos a fora. Autores como Eric Hobsbaum sustentam a ideia de que os grupos humanos forjam tradições, por meio de manifestações que se repetem, como forma de criarem identidade e se fortalecerem.

É o que fazem há 16 anos os integrantes do grupo liderado pelo pernambucano Tico Magalhães. Ele próprio define como “brincar” a atividade de uma turma dedicada a realizar espetáculos de percussão, canto e dança com raízes em tradições nordestinas — o maracatu é uma delas. Numa ocupação popular encravada em pleno Setor de Embaixadas Sul, originária de um terreiro de candomblé, o grupo desenvolve também projetos educacionais cujos insumos são os ritmos, mas igualmente mitos como Seu Estrelo e Calango Voador.

“Esses mitos têm tanta validade quanto os chamados mitos espontâneos. Porque não são uma criação racional. São parte da nossa vivência com a cidade, com a cultura popular, com o cerrado e com os mestres que por aqui já passaram e foram encantados”, argumenta Magalhães.

Na opinião dele, Brasília é realmente um lugar “de invenção”, no qual a tradição é recriada, criada e preserva o passado sem engessá-lo. Antes, aponta para o futuro.

O artista e educador roteirizou e dirigiu em 2010, aos 50 anos de Brasília, um documentário sobre várias manifestações populares na cidade — do bumba-meu-boi maranhense à congada mineira, cujos responsáveis trouxeram folguedos e brincadeiras diretamente de seus estados ou aproveitaram a memória que tinham para recriá-los aqui. No ano passado, em plena pandemia, portanto, o grupo lançou virtualmente o livro O Mito do Calango Voador e Outras Histórias do Cerrado.

Em meio ao caldeirão de culturas trazidas no “matulão” para a cidade que se ergueu no muque dos candangos, Brasília também tem de se equilibrar no palco instável de uma sociedade que já nasceu num ambiente de superação das formas rígidas antigas, ou resquícios delas, nas quais uma pessoa podia passar a vida toda desfrutando de uma "mesma" identidade — algo impensável hoje, diante do bombardeio diuturno de informação e influências e da demanda constante por mudar e evoluir que é a “hipermodernidade’.

Conforme Patrícia, essa é a contradição típica da sociedade atual, que se alterna muito instantaneamente entre tradição e modernidade.

Mito fundador

Para a criação da identidade é fundamental a trajetória histórica. Mas como notou um dos maiores críticos do modo como se idealizou a capital do Brasil, o antropólogo James Holston, autor de A Cidade Modernista, uma crítica de Brasília e sua utopia reformadora, o sonho de uma ruptura histórica tem algo de ilusório. Assim, a despeito de carregar essa marca original, Brasília é obrigada a viver o seu projeto para frente, porque para frente é que se anda, e vai fazendo e criando história e tradição.

No momento em que sugeriu uma ideia de rompimento do cordão que ligou o urbanismo e a arquitetura colonial às formas seguintes ou concomitantes (barroco, neoclássico, eclético, neogótico e neocolonial), o modernismo respirou por um breve instante o ar puro da não história, como se tivesse se livrado de um passado pesado e incômodo que impedia o país de impelir seu movimento para diante a bordo de novas naus, ao mesmo tempo imponentes e leves.

O racionalismo europeu, arqueado nas célebres linhas curvas das montanhas e mulheres do Brasil (e algo das ocas indígenas), havia feito uma assepsia no nosso modo de morar, viver e pensar. Estávamos navegando em pleno oceano-céu.

Os acampamentos de madeira, o ar empoeirado dos três anos de construção, a faina épica, tudo isso foi vivido ao mesmo tempo como histórico e à parte da história, tal a atmosfera de entusiasmo e mergulho no que acontecia. A capital fora sonhada dentro da história por 150 anos, mais ou menos, e resultara da histórica Marcha para o Oeste empreendida por Getúlio Vargas, no que se pode classificar como a primeira camada identitária da cidade. A realização do sonho era um fato histórico, como negar? E em breve tudo continuaria a ser história. Mas houve um hiato, um parêntese, durante o qual respirou-se o ultra novo. Naqueles mil dias, tudo era encantamento pela maior obra que o povo brasileiro realizava.

De forma sintomática, a história da construção e a história da ocupação; a amálgama de sentimentos cívicos daqueles tempos; o feixe que juntou o ato heroico da construção monumental — num local ermo, afastado — com a sensação idílica de um mundo espaçoso, embora rude, que pertencia àqueles pioneiros — é a segunda camada identitária de Brasília, que se nutriu ainda das formas regionais trazidas pelos candangos e das formas cultas cosmopolitas trazidas por arquitetos, engenheiros, funcionários públicos literatos, pedagogos e políticos. Já na tarde do dia 21 de outubro de 1961, um grupo de moradores do Bairro do Gavião (primeiro nome do Cruzeiro), reuniu-se na casa de Paulo Costa, na Quadra 14, para fundar a futura Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro, que em 1963 desfilaria como escola de samba – a Unidos do Cruzeiro (Aruc). Seis anos depois, seria fundada a Acadêmicos da Asa Norte.

Independentemente do que se cantava, recitava e escrevia, no entanto, havia o espírito da época. Que, de certa forma independia do que, muito particularmente, cada indivíduo sentia, pensava ou fazia.

Em janeiro de 1960 eu, então com 12 anos, já estava nas ainda terras do Estado de Goiás. Muitos fogos de artificio, salvo engano, também salva[s] com tiros de canhão! Todos que acompanhamos o ritmo febril e diuturno das obras de edificação da futura Brasilia [...] não tínhamos como não ficar agradavelmente emocionados, muitos com lágrimas aflorando e descendo nas respectivas faces, com todos se abraçando, parecendo um feito pessoal nosso, o que, de certo modo, pode ser assim considerado, cada um no seu mister, nos seus afazeres, seja trabalhando diretamente nas obras, seja estudando, seja mesmo em casa, nos afazeres domésticos, acreditando naquela realização que transformaria significativamente uma grande parcela da federação brasileira, influenciando em todo o território nacional, com sua interligação, principalmente via rodoviária, com sua grande malha, a partir do Planalto Central, levando mais progressos para todos os antes não tão atendidos rincões brasileiros, antes mais restritos ao litoral do Brasil! E cantávamos "Desperta o gigante brasileiro! Desperta e proclama ao mundo inteiro, que nasceu a linda Brasilia, a Capital da Esperança! ..." A cada aniversário de Brasilia, essa emoção se renova, com o seu gigantismo sempre crescente! — Depoimento de Joaquim Cavalcanti no grupo Memória de Brasília no Facebook

Na opinião de Holston, mesmo que se questione o projeto modernista e desenvolvimentista por propor mudar um país a partir de uma cidade totalmente nova em termos urbanísticos, arquitetônicos e sociais, havia algo verdadeiramente valioso na proposta e na sua execução durante os primeiros anos: o espírito da “invocação para romper com o passado, para ousar imaginar um futuro diferente, para abraçar o moderno como um campo para experimento e risco — um espírito que os inspirou [os pioneiros] a criar uma cidade de tantos modos inovadora, para além de sua arquitetura e urbanismo”.

Segundo o estudioso, “a experimentação inspirou as escolas da cidade, seus hospitais, sistemas de tráfego, organização comunitária, distribuição de propriedade, administração burocrática, abastecimento de água, saneamento básico, culto religioso, agricultura, arte, dança, teatro e outras coisas mais”.

Quem quiser exemplos do que diz o antropólogo pode olhar para as experiências do ensino integral na Escola Parque e na UnB. Nesta última registrou-se inclusive o desenvolvimento de um projeto revolucionário em arquitetura e técnica construtiva para baratear e acelerar projetos de prédios institucionais e de moradia popular com pré-moldados, o Ceplan (hoje Centro de Planejamento Oscar Niemeyer).

Holston relembra as palavras de JK no seu livro de memórias Por que construí Brasília: a cidade deveria “constituir a base de irradiação de um sistema desbravador [de desenvolvimento]” e teria de ser “forçosamente, uma metrópole com características diferentes, que ignorasse a realidade contemporânea e se voltasse, com todos os seus elementos constitutivos, para o futuro”.

Esse é o mito fundador da cidade, explicitado em relatórios e recomendações oficiais, como o que a Novacap expediu em 1963, de acordo com as pesquisas do antropólogo norte-americano, e que prevê em Brasília “a inexistência de discriminação de classes sociais”. A cidade educaria os seres destinados a criar “o Brasil de amanhã” e seria “o berço de uma nova civilização”.

Não é pouca coisa, mas até que ponto essa responsabilidade ainda é sentida e molda a identidade cultural dos indivíduos que moram no Distrito Federal? É possível viver a vida diária, comer, trabalhar, comprar, vender, amar e tudo o mais, e ainda cumprir essa tarefa de liderar a construção de uma nova civilização para o Brasil? Como se incumbir do dever de estar na vanguarda, melhorando os processos de trabalho e produção e ainda "dando o exemplo"?

A missão de tornar a faixa de pedestres o sacrossanto espaço dos seres andantes foi um desses momentos em que, numa época bem distante dos anos cívicos, o brasiliense recuperou sua missão civilizatória, a princípio em prol deles mesmos, mas logo incorporando a faixa como um exemplo nacional. Tanto que seis meses depois de Brasília estabelecer a obrigatoriedade de o motorista parar na faixa, o artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503 em 23 de setembro de 1997, fixaria a mesma norma.

Lucio Costa foi em parte redimido e a ideia do espaço generoso para o ser humano foi mais uma vez acesa, ainda que nem sempre espaço à vontade e a atmosfera monumental tenha gerado bem-estar e boas impressões (ou predições).

Cidade hiperbólica e enigmas

Muitos críticos literários e observadores da cena cultural têm se referido periodicamente às célebres crônicas de Clarice Lispector escritas em 1962 e 1974, que tocam na questão da identidade, mas chamando a atenção para os embaraços a um empreendimento grandioso, monumental, no meio do nada, tema intensa e amplamente badalado, que a própria escritora o vivenciou na pele, quando aqui esteve naqueles anos e mais uma vez em 1976, para receber um prêmio de reconhecimento pela sua obra.

Na primeira dessas crônicas, “Brasília: cinco dias”, republicada depois com o título de “Nos primeiros começos de Brasília”, a escritora especula de maneira alegórica e aforística:

“- Brasília é artificial. Tão artificial como devia ter sido o mundo quando foi criado. Quando o mundo foi criado, foi preciso criar um homem especialmente para aquele mundo. (...) Brasília ainda não tem o homem de Brasília.”

A escritora continua, falando de uma cidade “traçada no ar”, que assusta, dá medo: Brasília começou com uma simplificação final de ruínas. A hera ainda não cresceu. — Além do vento há uma outra coisa que sopra. Só se reconhece na crispação sobrenatural do lago.

E completa:

"É urgente. Se não for povoada, ou melhor, superpovoada, uma outra coisa vai habitá-la. E se acontecer, será tarde demais: não haverá lugar para pessoas. Elas se sentirão tacitamente expulsas.”

Essa primeira abordagem de Clarice reflete mais o espanto da escritora diante de todo aquele mundo novo para o qual foi trazida e que misturava prédios e monumentos modernistas num grande deserto poeirento. Espanto, segundo ela, provocado pelos próprios arquitetos criadores e que encontrou nela medos atávicos.

Na segunda crônica, escrita 12 anos depois, já há uma exasperação, não se sabe bem se por um amadurecimento de sua visão sobre a cidade, questões internas da própria escritora ou se pelo efeito de ter visitado a capital num dos períodos mais difíceis da ditadura militar, no qual se estabelecia a terceira camada da identidade brasiliense, marcada justamente por um ambiente de repressão. Os valores que haviam norteado a fundação da cidade estavam sendo sistematicamente negados e até varridos. Restara uma burocratização cada vez maior do espaço e das relações. A escala monumental perdera aquela face risonha dos primeiros anos e o civismo era do tipo imposto e ranzinza. Foi a época de resistir como podia enquanto as perseguições e prisões tornavam o ambiente sombrio e pesado. Mas houve resistência, como provam a iniciativa de professores da UnB de realizarem nessa fase as primeiras edições do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro — o pior da repressão viria a partir de 1968.

Com exceção dos “vitrais esplêndidos” da Igreja Dom Bosco, a escritora vê pouca coisa favorável. Se sente “nua”, “como se um gigantesco olho verde” a “olhasse implacável” ou como se alguém lhe apontasse com o dedo. “Como se pudessem me prender ou tirar meus documentos, a minha identidade, a minha veracidade, o meu último hálito intimo”, confessa. A luz forte e difusa a cega. Por vezes a cidade é uma “quadra de tênis”, por vezes uma “piada perfeita”.

“Brasília é o fracasso do mais espetacular sucesso do mundo. Brasília é uma estrela espatifada. Estou abismada”, escreve ela entre uma infinidade de outras impressões-visões.

Essa crônica guarda uma forte relação com o caráter repressivo desagregador que compôs a terceira camada identitária, em razão do regime autoritário, mas também tem algo da atmosfera de mistério que povoa uma cidade desde a construção ligada a formulações religiosas: o culto ao sonho premonitório de D. Bosco atribuído ao surgimento da cidade; a criação da Cidade Eclética (1956), em Santo Antônio do Descoberto (GO), e do Vale do Amanhecer (1969), em Planaltina, local também da Via Sacra do Morro da Capelinha; além dos cultos afro-brasileiros que cedo tiveram lugar às margens do Lago Paranoá. O ardor messiânico ligado a Brasília como capital do terceiro milênio motivou igualmente a migração de levas de esotéricos para a Chapada dos Veadeiros, a 300 km da capital.

Passageiros da utopia

Clarice foi uma das inúmeras personagens do mundo da cultura que visitaram Brasília mesmo antes da inauguração e que ungiram a nova capital pelo seu espírito revolucionário. Aqui estiveram, por exemplo, o casal de filósofos e escritores Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir e o ministro da Cultura da França, Andre Maulraux, em confabulações com o presidente Juscelino Kubitschek.

Além dos visitantes, houve os que vieram para períodos de trabalho. A UnB nasceu das mãos de intelectuais de estofo como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, responsáveis por um revolucionário projeto educacional, na companhia do cineasta Paulo Emilio Sales Gomes e do maestro Claudio Santoro, entre outros.

Segundo Silvestre Gorgulho publicou no Memória de Brasília, pouca gente se lembra que o primeiro titular da Secretaria de Cultura foi o poeta maranhense Ferreira Gullar (1930-2016) e dos apuros que ela passou com a falta de verbas para comemorar o aniversário da cidade. Por aqui passaram em temporadas outros mestres da invenção: o cineasta Glauber Rocha (1939-1981), o poeta carioca da geração mimeógrafo Chacal, ambos nos anos 1980, e o compositor e cantor Sérgio Sampaio (1947-1994), nos anos 90.

Em seu livro História da Literatura Brasiliense, publicado em 2005, o pesquisador Luiz Carlos Guimarães da Costa ressalta a formação da elite de escritores da cidade pela migração de funcionários públicos, professores e políticos, entre outras profissões: As regiões Sudeste(116) e Nordeste (104) forneceram a grande maioria dos escritores migrante, com 60 mineiros, 42 cariocas, 11 paulistas, 22 cearenses, 19 maranhenses e 17 piauienses. Entre os migrantes estão nomes famosos como Cyro dos Anjos, Abgar Renault, Alphonsus de Guimaraens Filho, Artur da Távola, Anderson Braga Horta e Carlos Castelo Branco, Cassiano Nunes e Dinah Silveira de Queiroz. O livro chegou a um total de 285 escritores com participação em coletâneas ou publicações individuais relevantes, sendo apenas dois nascidos no DF: Andrey do Amaral e Geraldo Lima.

Uma parte relativamente pequena (37, dos quais 15 cariocas) retornou a seus estados de origem. Um deles, que ficou pouco tempo em Brasília foi Mario Garcia de Paiva, responsável, entretanto, pelo primeiro romance ambientado na nova capital, Luana, escrito em 1960, em plena ebulição construtiva e publicado em São Paulo em 1962.

Três anos depois, a cidade abrigaria a primeira edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, ainda com o nome de Semana do Cinema Brasileiro. O Festival se tornaria o mais importante e duradouro do país.

A camada reagregadora

A quarta camada identitária, que virá já ao final dos anos 70, é justamente a que faz o rompimento com os impasses instituídos pelos anos de chumbo, quando os projetos foram escasseando, a medida que aumentava a repressão, mas nunca deixaram de acontecer, a exemplo do Festival de Música Popular do Centro de Estudos Universitários de Brasília (CEUB), no qual o hoje popularíssimo Raimundo Fagner ganhou o primeiro prêmio, em 1972, com Mucuripe e uma menção honrosa com Cavalo Ferro, na qual anunciava sua partida:

“Montado num cavalo ferro / Vivi tempos verdes, me enterro /em terras trópico-americanas / trópico-americanas / e no meio de tudo / num lugar ainda mudo / Concreto, ferro , surdo cego/ por dentro deste velho, deste velho mundo / pulsando num segundo letal / no planalto Central / aonde se divide o bem e o mal / vou achar o meu caminho de volta / pode ser certo, pode ser direto / caminho certo sem perigo, sem perigo fatal”.

Nesse mesmo festival, no ano seguinte, Clodo venceria com Placa Luminosa. Junto com os irmãos Clesio (1944-2010) e Climério ele formaria um trio com raízes na cultura piauiense e na fronteiriça produção musical do Ceará, mas profundamente identificada com Brasília.

Trajetória semelhante a Fagner havia tido o cantor Ney Matogrosso nos anos 60. Ele cantou no Madrigal de Brasília, criado pelo maestro Levino de Alcântara, futuro fundador da Escola de Música de Brasília (BEM), em 1974 — outro episódio de resistência cultural responsável por colocar em marcha uma das marcas de identidade mais fortes de Brasília, a da expressão musical. É ainda em 1974 que surge o atual Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul: dois galpões da hoje extinta Fundação Cultural DF foram convertidos no Teatro Galpão. O primeiro e bem-sucedido espetáculo: “O Homem que Enganou o Diabo e ainda Pediu Troco”, do jornalista Luiz Gutemberg, com direção de Lais Aderne. No ano seguinte, o diplomata Wladimir Murtinho, à frente da Secretaria de Educação e Cultura, se entusiasma com as possibilidades do espaço, que em 1977 é ampliado e renomeado de Centro de Criatividade, com a inclusão do Galpãozinho e das galerias de arte. É um dos mais importantes pontos de cultura nos anos 80.

A partir de meados dos anos 70, a cultura começa a entrar em ebulição, em simbiose com a agitação política. Há os sempre presentes ecos da jovem guarda, mas a cena musical começa a ser tomada por bandas com influências do rock progressivo e a capital passa a receber artistas de projetos inovadores como o Pixinguinha. Em 1977, a UnB entra em greve. E apesar da forte repressão, peças de teatro são encenadas no campus; o Festival de cinema e os shows na Escola Parque são espaços para articulação política e distribuição de panfletos.

No campo da literatura e da música, são lançados projetos para sacudir o ambiente ainda repressivo. Em 1978, um ano depois da criação do Clube do Choro, seria lançada a coletânea "8 POrrEtas" e surgiria o Bloco Carnavalesco Pacotão, formado por jornalistas e literatos boêmios. É nesse ano que também começam as edições do Concerto Cabeças, capitaneados pelo produtor Néio Lúcio, utilizando primeiramente os gramados de uma superquadra e mais tarde um teatro de arena no Parque da Cidade. Renato Vasconcelos, o futuro autor de Suíte Brasília, um dos hinos informais da cidade, se reúne a músicos como o guitarrista Toninho Maya (1961-2021), recentemente falecido em virtude da Covid-19, e se apresenta em bares e concertos.

Por essa época, novos roqueiros, com destaque para Renato Russo, já estavam elaborando sua revolução estético-político-comportamental, mas só viriam a ocupar espaço de verdade em 1982.

A rebeldia política de 77 e 78 colocaria em cena a poesia de Nicolas Behr e a música de Renato Mattos, artífices de uma abordagem que buscava cada vez mais suas referências e terminologias na própria cidade, procurando retratar aspectos como a arquitetura, o urbanismo, a vida política e a paisagem nativa, antes vista como um ente a ser domado. Céu aberto, na ausência de mar, e árvores tortas passaram a ser temas de valor e motivo de declarações de orgulho. Essa era uma geração que já não queria ir embora. Estava disposta a cantar a sua aldeia modernista, com tudo de estranho que havia dentro dela. "Um telefone é muito pouco", de Renato Matos, tornou-se uma canção de sucesso, ao falar das agruras de um morador do Plano Piloto apaixonado por uma moradora do Gama.

As pessoas queriam fazer arte e cultura e queriam conhecer quem mais fazia. Nesse laboratório, surgem as bases e a sopa primordial que viria a fecundar novas experiências, como a do grupo mambembe Liga Tripa, talvez o mais brasiliense de todos, criado em 1979, e a do grupo teatral Udi Grudi, criado em 1982 dentro de uma proposta de linguagem despojada, satírica e forte apoio em aparatos cênicos próprios. A partir de 1975, o uruguaio Hugo Rodas adota Brasília como sua terra e inicia uma longa e vitoriosa carreira teatral, que tem como marco inaugural o musical João Sem Nome, de 1976, junto a um dos ícones da música de Brasília no cenário nacional, Oswaldo Montenegro. Experimentações no campo das artes plásticas e da fotografia compõe igualmente o quadro de fervura, os jornalistas reunidos no Clube da Imprensa são um importante dinamizador do debate e da criação.

Os anos 80 também iniciariam a fase mais longa de funcionamento do Teatro Nacional e trariam a inquietação do paranaense Ary Pararraios (1939-2003), brasiliense por adoção, que ganhou as ruas com seu teatro, mas também fez parceria com o violeiro Roberto Correa, ponta de lança de um sertão autêntico. Juntos encenaram Brasis – Viola, prosa e verso, no ano de 1984.

Estavam na mesma sintonia de cultura popular de um mestre vindo do Maranhão e que fundou, ainda em 1963, em Sobradinho, o Boi do Seu Teodoro, tombado como patrimônio imaterial do Distrito Federal desde 2004. Do outro lado do DF, em Taguatinga, Chico Simões, responsável pelo Mamulengo Presepada, que ainda hoje se ampara nas tradições ligadas ao teatro popular de bonecos. Segundo o site Brasília Memória e Invenção, "a partir do trabalho de Chico Simões, estabelece-se uma relação real entre o mamulengo e a atuação política".

É dos anos 80 do mesmo modo o hoje lendário Bom Demais, bar e restaurante com espaço para shows que funcionou na 706 Norte e foi o palco da despedida de Cássia Eller, em 1989, a caminho do estrelado no Rio de Janeiro. A essa altura, o Beirute, bar e restaurante mais tradicional de Brasília já estava há mais de 15 anos em funcionamento, mesmo sem música, reunindo universitários, intelectuais, artistas e servidores públicos no maior encontro de tribos da capital.

No princípio dos anos 90, Vladimir Carvalho, em atividade desde 1962, lança a segunda versão, em 35 milímetros do filme-síntese sobre a presença dos candangos na história de Brasília: Conterrâneos Velhos de Guerra põe em cena gente simples e que vive uma existência invisível pela cidade. Uma delas é o tocador de latas que animava as calçadas da Feira da Torre e do Setor de Diversões sul, a poucos metros de onde o Gran' Circo Lar incendiava plateias de até 4,5 mil pessoas com shows locais, nacionais e internacionais de diversos gêneros, antes de ser demolido para a construção do Complexo Cultural da República (Biblioteca Nacional e Museu da República). Inspirada no Circo Voador, do Rio de Janeiro, a iniciativa contou com o apoio de Lucio Costa e oferecia também ensino básico e aulas de circo para crianças em situação de rua. Funcionou entre 1985 e 1999. Tocaram ali, entre outros grupos, o Detrito Federal, a Plebe Rude e o Capital Inicial.

Depois de assistir os espetáculos, quem tivesse de pegar um ônibus, ou apenas fazer um lanche, poderia caminhar cerca de 500 metros na direção Norte e saborear um dos ícones da cultura candango-brasiliense: o pastel com caldo de cana, decantado em verso e prosa, assim como o pequi, a partir da camada reagregadora, quando a arte engajada fez o seu papel de adotar como próprios, justos e legítimos alguns ingredientes ainda hoje raros em outras localidades: as vias nomeadas com códigos alfanuméricos (W3, L2), os agrupamentos residenciais em blocos e quadras. Tornar o estranho familiar, criando identidade, foi assim uma das tarefas da arte e da cultura.

Tarefa prazerosa desde os anos 80 cumprida pelos coletivos de poetas que circulam por Brasília e pelo DF brandindo, por vezes escandindo (e também sussurrando) suas visões sobre a cidade e seu plano em concreto, sobre as pessoas no quadrilátero. A verve tem ressonâncias do gesto original que assinalou em cruz a terra vermelha do altiplano como sinal de posse: afirmam-se e reafirmam-se como partícipes de uma realidade eco-arquitetônico-existencial — até mesmo quando o tema é o amor atônito, instado a se repensar em um mundo de formas construtivas abstratas e formas naturais austeras.

Nomes como Vicente Sá, Paulo Kauim e Angélica Torres compõem uma lista de 601 poetas vivos ou vivos, listados por Antônio Miranda em uma sóbria página na internet, mas que faz ricas ligações com perfis bio e bibliográficos.

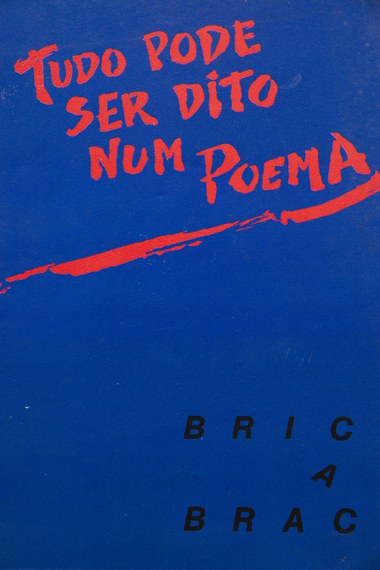

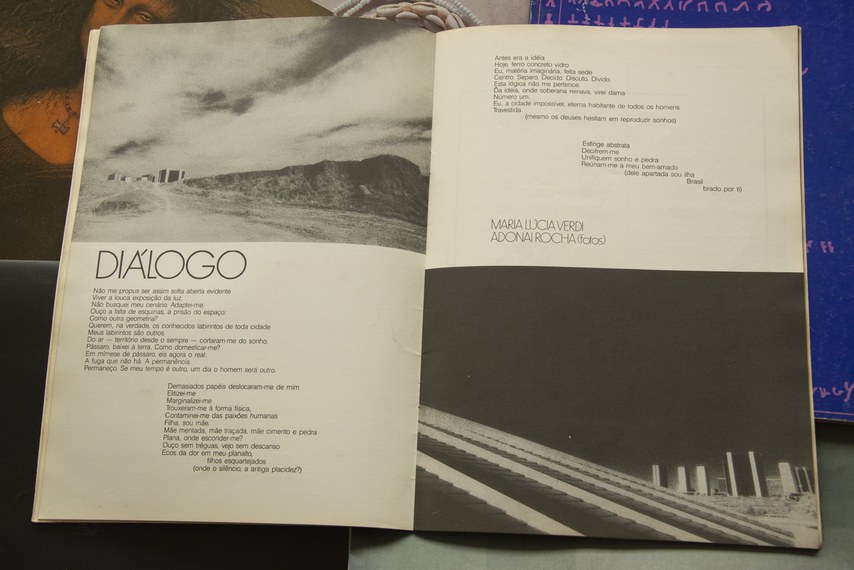

Luis Turiba, outro integrante dessa lista, tomou parte nos anos 80 e 90 de uma das mais brilhantes aventuras literárias da história de Brasília, juntamente com Lúcia Leão, João Borges e Luis Eduardo Resende (Resa): a revista Bric-a-Brac, empreendimento que espelhou o local, mas dentro de um voo amplo em conteúdo e forma. Ousando em termos editoriais, ofereceu copiosos festins de literatura, ensaios fotográficos, entrevistas e experimentações gráficas. No rol de patrocinadores e apoiadores, a Secretaria de Cultura, a Livraria Presença e o próprio Ministério da Cultura.

Guerrilha do bom humor

Quem encontrou provas da identidade de Brasília foi a atriz, acrobata e diretora de teatro Maíra Oliveira. À frente do grupo Esquadrão da Vida, ela constata em suas viagens que há algo de único no que o grupo apresenta e como se apresenta — e essa coisa única é a cara de Brasília:

— Quando eu vou pra fora com o Esquadrão, todo mundo acha o Esquadrão "diferente". As pessoas me perguntam: “péra aí! Brasília tem teatro, teatro de rua? Brasília tem rua?". Esse é o imaginário a respeito de Brasília como capital, centro do poder, da corrupção, O Esquadrão é a cara de Brasília. A cara de Brasília é a diversidade. É o lugar de vários sotaques. É o lugar onde não deveria haver a discriminação entre classes sociais. Acho que existe esse não-material que inspira a atuação dos artistas e das artistas, sendo de cidade satélite ou não. Desse novo lugar onde tem uma mistura mesmo. Você vai pra Ceilândia e é essa coisa meio nordestina, vai pra Samambaia e é outra coisa. São várias cidades dentro de uma só, o Plano piloto com uma arquitetura moderna.

Adotando um nome que em tudo contrariava a ideologia dos grupos de extermínio comuns no regime autoritário, o Esquadrão nasceu em 1979, da cabeça e das mãos do músico, jornalista e ativista Ary Pararraios, que convidou a população para um encontro a ser realizado durante uma festa de Ano Novo. A ideia era levar os cidadãos a conhecerem e experimentarem o espaço da própria cidade de uma maneira inovadora. Os espetáculos de rua, provocativos, mas bem humorados, continuaram. Ao longo do tempo, a filha Maíra se incorporou ao grupo e assumiu sua direção com a morte de Pararraios, em 2003.

— O espaço de Brasília é que fez a gente ser assim, diferente, de certa forma. E o que é que é ser diferente? Essa arquitetura modernista de Brasília fez a gente fazer mais acrobacia e criar figuras, como meu pai falava, na escala humana — explica a artista, referindo-se às escalas do projeto urbanístico de Brasília: monumental, residencial, gregária e bucólica.

E prossegue:

— Hoje, aniversário, de Brasília, fico olhando a cidade, a beleza, o amor que eu tenho... Eu sou tão brasiliense e isso foi criado junto com a identidade do Esquadrão da Vida. Eu vivi isso assim. A arquitetura, a seca, o céu, a coisa material foi dando uma identidade pra gente, foi fazendo a gente ser o que a gente é. E também o imaterial, o sonho, a utopia é isso e ainda persiste. O Esquadrão nasce desse sonho e dessa ideia de cidade que eu me recuso a aceitar que não exista mais.

Maíra reconhece que muita coisa mudou e que há momentos em que a utopia de Brasília é negada, sabotada em prol de movimentos "elitistas, reacionários", o que leva mais desigualdade social a um quadro já bastante desigual e desfigura os princípios urbanísticos da capital, ainda que em suas bordas.

— Como resistir a isso? A arte é uma das maiores possibilidades — prega, lembrando que a existência de um Fundo de apoio à Cultura (FAC) no Distrito Federal levou mais profissionalização à classe artística e permitiu uma descentralização das iniciativas culturais para além do Plano Piloto.

— O esquadrão já se apresentou em todas as quadras de Brasília e em todas as cidades satélites. Essa é a busca e que seja sempre assim. Nós vamos para a rua com o coração aberto, leva delicadeza, falando de meio ambiente e as pessoas não estão com o coração aberto, estão com o coração escancarado, pedindo “por favor, olha pra gente”. Isso também no teatro.

A amorosidade e o bom humor são a marca do Esquadrão, assim batizado pelo também jornalista, poeta e ativista cultural, Tetê Catalão (1949-2020), subsecretário de Políticas Culturais, Organizador do Espaço Cultural Renato Russo, e fundador, em 1989, do Conselho de Cultura do DF, e seu o primeiro presidente eleito.

Nas raras vezes em que o grupo não é recebido, a tática de "guerrilha" consiste em levar ao público com carinho, mas com firmeza, uma mensagem que desarma espíritos e obtém a adesão, mesmo de plateias a princípios hostís.

— Há alguns anos em Sobradinho II, fomos chamados de palhaços por interromper, numa programação já marcada, um evento com música ao vivo. Ao final, tanto o músico quanto o pessoal da feijoada, cantavam com a gente. Foi emocionante e trouxe muitas lições, tanto para nós quanto para eles — recorda Maíra, que acredita que na persistência e na aplicação como armas para vencer obstáculos:

— O Esquadrão da Vida é a realização de uma utopia dentro de Brasília. É um grupo de teatro que acredita em uma utopia. Meu pai dizia: “quem vence o espaço de Brasília, vence qualquer outro espaço de outra cidade”.

Se a utopia e uma cidade sonhada, criada para ser uma nova civilização, está na própria fundação da cidade e é parte de seu "inconsciente coletivo", a artista recomenda manter o senso crítico para não cultivar a ilusão de que "tudo é lindo", mesmo diante das bem conceituadas faixas de pedestre, um equipamento levado mais a sério no Plano Piloto do que nas outras áreas do DF.

— Continuamos denunciando as desigualdades. Você pode morar no Plano Piloto e nunca ir a uma cidade satélite. Mesmo durante os anos de chumbo, Brasília foi palco de uma grande efervescência cultural. Isso é muito incrível, paradoxal, como pode ter tido tanta contestação? Meu pai dizia que Brasília é o centro de poder, sim, mas seria o centro, um lugar de irradiar a alegria e a arte. Recentemente, porém, observei um clima de repressão na Praça dos Três Poderes. Eu não pensei que fosse viver isso agora como meu pai viveu na década de 80. Tem um "encaretamento" aí. Eu nunca tive que pedir permissão para me apresentar a prefeito de quadra ou administrador de feira. A rua é pública.

A crise sanitária, antevê Maíra, desafiará novamente a cidade e seus artistas a se reinventarem, evitarem os vícios da burocracia e ousarem:

— Outro grande legado do meu pai foi a celebração da vida e o combate à caretice, à cafonice!

Rumo à sociedade digital

Na segunda metade dos anos 90, com o refreamento do rock, o início da internet, Brasília e o DF já configuram uma metrópole com mais de 1,5 milhão de habitantes: seu plano piloto resistindo como pode a transformações, para o bem e para o mal, cidades satélites inchadas, grandes loteamentos nas periferias e condomínios ocupando áreas de antigas fazendas.

As construções originais de madeira estão praticamente desaparecidas, restando alguns poucos edifícios bem preservados, caso do Catetinho, a primeira residência presidencial. Até o Museu Vivo da Memória Candanga, um pequeno agrupamento de edificações localizado próximo ao Núcleo Bandeirante passa por sucessivos problemas de conservação. Nos maiores conjuntos de casas e estabelecimentos públicos e privados em madeira, o próprio Núcleo Bandeirante e a Vila Planalto, predomina a alvenaria e o concreto armado. Esse dano à memória e à identidade de Brasília decorre, entre outros fatores da falta de uma política de conservação, conforme tem denunciado a radialista e ativista Leiliane Rebouças, filha de pioneiros e moradora da Vila.

Um pouco desse ambiente de pioneirismo associado a elementos de cultura regional resiste nas bancas de ervas, cereais e comidas típicas encravadas nas feiras livres do Bandeirante, de Sobradinho, de Planaltina, do Gama e do Guará. Os souvenirs da arquitetura moderna e os arranjos com flores e sementes do cerrado ainda são encontrados na Feira da Torre de TV (antiga Feira Hippie), mas ela foi transferida da base desse ponto turístico para uma área ao lado e constitui-se de bancas especialmente construídas para esse fim.

A cidade começa a se recobrir de novos elementos identitários e comportamentais, passa a receber um influxo maior de espetáculos vindos de fora e experimenta maior segmentação de sua própria produção cultural, cujo mercado é ampliado. Ao lado da música eletrônica vão surgindo uma série de grupos novos, a par de experiências de diletantismo próprias da nova cultura cibernética aberta à experimentação de tudo por todos. Há uma efervescência de bandas efêmeras em nichos profissionais e núcleos de vizinhança e amizade. Por outro lado, a Escola de Música se expande e já se começa a antever uma época de alta performance técnica.

Verifica-se, por outro lado, um impulso maior para a profissionalização da classe artística e literária, ao lado dos remanescentes agentes duplos do tipo servidor público-artista, servidor público-escritor e um cobrança maior pela implementação de políticas culturais estruturadas e garantia de verbas. O Fundo de Apoio à Cultura (FAC), criado em 1991, sofre importante alteração em 1997 e é até hoje uma cidadela defendida pela classe artística e pelos ativistas culturais. O baque da morte de Renato Russo traz um simbolismo a essa mudança e aponta para a formação de uma quinta camada de identidade de Brasília, na qual os elementos de fragmentação da cultura digital e da luta das minorias, pela valorização dos excluídos e das periferias, começa a ter um forte impulso. Sobem aos palcos Flora Matos, filha de Renato Matos, e Ellen Oléria; o rap esquenta o convívio na Praça do Relógio, em Taguatinga. Nessa quinta camada, têm igualmente forte influência a ocupação dos espaços pelos novos ativistas do direito à cidade, especialmente os ciclistas, numa tentativa de subversão do caráter "rodoviarista" da cidade — que nos anos 60 promovia até corridas de automóveis nas ruas — e os ecologistas com suas lutas pela consolidação dos parques e a preservação do cerrado.

Aos poucos, a comunicação digital também distribui em mais frentes o eixo da divulgação e do debate sobre a cultura, que ocupa sites e blogs independentes, e mais tarde as redes sociais, retirando parcela importante do papel realizado durante cerca de quatro décadas, heroica e competentemente, pelos cadernos de cultura dos jornais e algumas revistas.

A reinvenção da folia

Um dos testes cruciais para a identidade de Brasília é o brasileiríssimo Carnaval. Nesses três — ou quatro ou dez — dias, pode-se avaliar o quanto a folia aqui se assemelha à do restante do país, se os espaços parecem de fato carnavalescos.

Pode se objetar que ano após ano, multidões saem às ruas em Brasília para pular o carnaval — e, assim fazendo, quebram com a rigidez do racionalismo urbanístico que está na base do Plano Piloto. Não obstante, são multidões a encher os espaços determinados pelo governo do Distrito Federal para o carnaval na cidade. E isso não foi planejado nem por Lucio Costa nem por Oscar Niemeyer. O projeto que venceu o lendário concurso de 1957 não previa Setor Carnavalesco Sul ou Norte.

Niemeyer só viria a planejar uma passarela para desfiles de escolas de samba, o “sambódromo” da Avenida Marquês de Sapucaí, no tradicionalíssimo Rio de Janeiro, em 1983, primeiro ano dos dois mandatos do trabalhista Leonel Brizola (PDT), a pedido do vice-governador e secretário de Educação Darcy Ribeiro — nada menos que o fundador da Universidade de Brasília.

O sambódromo tem feitio e modo de construção (grandes placas pré-moldadas) modernista. A utilização dos seus vãos para atividades escolares em tempo integral é outra marca do vínculo com a racionalidade e a oferta de serviços públicos em formato democrático e a custos módicos. Tudo o que se imaginou para Brasília. O restante do carnaval do Rio acontece de maneira orgânica no tecido social e urbanístico dos bairros populares, das favelas dos morros da Zona Sul e das famosas praias de Ipanema e Copacabana.

Em Brasília, parte da população rejeita veementemente o carnaval por causa do barulho e da sujeira. Isso legitimou a setorização periódica da festa, depois de alguns anos em que grupos tentaram agitar as superquadras do Plano e algumas áreas adjacentes, a exemplo do Setor Sudoeste. Em vão. Ou quase. O desfile de blocos a arrastar foliões de maneira espontânea, que já encontra resistência em muitas cidades do tipo convencionais, não vence apenas a indisposição de quem quer sossego. Não é trivial para o folião ocupar espaço onde há espaço de sobra e muito concreto armado, muito monumento a inspirar reflexões filosóficas e pouca descompressão dionisíaca.

As vielas e ladeiras de Olinda oferecem a curvilínea geografia e facilitam o contato corporal necessário a acender os ânimos. Em Brasília, as largas ruas e avenidas têm um traçado geométrico, na maior parte das vezes reto, restando aos carnavalescos, com exceção dos que se divertem no despretensioso Cruzeiro, as descidas dos trevos do Eixo Rodoviário, que já chegou a ser o cenário do Bloco da Tesourinha (foto), assim chamado porque no seu trajeto os foliões ocupavam um dos mini viadutos criados para ligar as vias expressas paralelas no sentido Leste-Oeste e vice-versa. Ali se fazia um carnaval mais de invenção do que tradição — o que é 100% Brasília, mas não é exclusivo daqui.

Caso se aceite que cultura é o que brota das relações humanas e se estas em Brasília são moldadas pelo urbanismo, como em toda parte, aliás, a questão é de entender qual é o tipo de identidade e não se a cidade (e o distrito no qual se insere) tem ou não identidade, como se chegou a discutir por muitos anos. Até porque a identidade, ponto já pacificado, é algo que evolui com o tempo em qualquer lugar e ninguém conseguiu medir ainda com que velocidade e em quais direções ela flui no quadrilátero do DF. O assunto é estudado aqui e fora daqui pelos acadêmicos — antes das redes sociais, era papo de boteco.

Para o mais celebrado dos poetas de Brasília e que fez da cidade a maior parte da sua elaboração literária e ativismo cultural e político, “o que caracteriza a cultura do Brasília é a incompletude, a busca permanente. Porque a construção é diária”:

— Eu acho que é uma forçação assim às vezes as pessoas ficarem dizendo: ‘e a identidade candanga, identidade candanga?’. Cara, pô, Brasília foi inaugurada ontem. 60 anos, em termos históricos é nada praticamente, né? Então eu acho que essa identidade ela está surgindo e é uma construção que vai ser eterna. Mas eu tenho medo de ela virar clichê — reflete Nicolas Behr.

Para a jornalista e escritora Conceição Freitas, autora de rol extenso de crônicas sobre a cidade, e dona de uma banca cultural na tradicionalíssima quadra-modelo 308 Sul, a ocupação dos “tão decantados e vazios pilotis’ pelos foliões é um fato cultural importante, que se soma a outras manifestações, importadas ou não, para consolidar um modo próprio de viver e se expressar.

— O que posso dizer, por intuição, é que aqui se forja uma cultura singular, permeada especialmente pelo poder tão próximo, pela segregação espacial, pela mistura de brasis, pela arquitetura. Mas Brasília não é uma só, são muitas. Cada cidade-satélite é uma Brasília, embora creia que há um fio comum que as aproxima, qual seja as características de que falei aí atrás.

— Brasília realmente foi criada com esse objetivo, de ser um centro político mas, evidentemente, que ao longo do tempo a cidade foi crescendo além do planejado, e tendo muito mais gente do que foi planejado e tendo muito mais cidades em volta do que foi planejado. [Então] eu acho que esse poder moldava mais antes, até os anos 70, 80, quando a cidade ainda estava dentro do planejado, era pequena, as cidades-satélites eram oito. Hoje em dia, a gente já consegue mais sair um pouco sair desses temas, por mais que estejam presentes — avalia o escritor Daniel Cariello, nascido em Brasília, mas atualmente morando no Rio de Janeiro.

De qualquer forma, ele considera:

— Passando ali pela Esplanada [dos Ministérios], a gente vê todo o poder, a gente tem a dimensão daquela coisa monumental, naqueles prédios gigantes. A gente se sente pequeno ali no meio. Então é isso de a gente se sentir um pouco perdido que é uma característica talvez da arte feita em Brasília, de a gente realmente se sentir diminuído em relação à grandiosidade do poder. A arte local, dessa forma, serviria também como válvula de escape para esse sentimento, ao mesmo tempo em que ajuda o artista a encarar a monumentalidade da cidade e a traduzi-la em criações, sejam musicais, cinematográficas, literárias ou outras. "

Se a cidade é jovem demais e parece não ter a densidade de Salvador ou São Paulo, pode (e até deveria mais) se beneficiar da atitude modernistas de projeção para o futuro:

— O que caracteriza a gente, eu acho, é a ousadia. E eu acho que a gente tem que retomar ousadia. Porque Brasília foi a maior realização do povo brasileiro. A ousadia, às vezes, eu acho, se burocratizou, né? Porque Brasília trouxe soluções arquitetônicas, soluções de trânsito, de tráfego que estão aí até hoje. E nós temos problemas atuais que requerem essa ousadia, muitos, e cadê essa ousadia? Para onde é que ela foi? O carro é o cigarro de Brasília — avalia Behr.

Se chega a haver uma linha evolutiva na formação da identidade de Brasília, Conceição a percebe sendo como formada por vias paralelas que não permitem muitos trevos de conexão entre o Plano Piloto e as cidades em volta:

— Acho que a classe média cult do Plano Piloto tem se apropriados dos sentidos de Brasília, fazendo deles inspiração para o seus viveres. Nas satélites, sinto entre os mais articulados uma certa revolta por conta dessa perversa segregação social, econômica e geográfica.

Para a cronista, “os tipos humanos mais marcantes são os candangos que construíram a cidade e os que inventaram ricos sentidos a partir do território e da história desse território”.

Quanto aos fatos culturais, há uma certa semelhança com a opinião de Behr:

— A construção da cidade em pouco mais de mil dias é, por certo, a coisa mais marcante.

Mas ao longo do tempo, segundo Conceição, a paisagem cultural foi sendo formada por eventos e manifestações tão díspares quanto o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; o rock Brasília; o forró e o rap da Ceilândia; as folias do Divino e de Reis; a Via Sacra de Planaltina; as festas juninas “que se deram tão bem aqui” e o carnaval de rua.

Segundo Cariello, Brasília é “uma cidade nova, mas onde se vê um movimento de ocupar as áreas vazias”.

— Não acontecia muito quando eu era criança, quando eu cresci em Brasília. Tinha o projeto Cabeças, que era um show que acontecia mensalmente na 311 Sul, reunia artistas e bandas, poetas e escritores da época, mas de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, talvez um pouco mais, de 15 anos para cá, a gente começou a ocupar mais esses gramadões, essas áreas verdes que têm muito em Brasília. Então, eu acho que isso pode ser, de certa forma, um padrão. Da gente ir descobrindo aos poucos quais são as vocações da cidade. Fora isso, não tem como delimitar, na verdade, porque tá sendo construído. Ao contrário do Rio ou de São Paulo, que já têm uma cultura que é mais consolidada, que a gente já sabe mais a cara, eu acho que [no caso de] Brasília essa cara tá sendo feita.

O rosto de uma cidade é formado pela intersecção e pela sobreposição de muitos rostos, mas algumas feições dão mais nitidez a sedimentos de identidade carregados de sentido pelo acúmulo de experiências sociais e histórico-políticas. A cidade como experiência política e como vivência cultural dessa experiência encontrou no artista plástico, ilustrador e ativista ambiental Fernando Lopes um narrador que oferece diariamente nos meios de comunicação um manancial de imagens que exploram o impasse, o choque, o estarrecimento, quase ao nível do arcaico, mas com a outra mão abre um panorama de possibilidades de encantamento, de descoberta dos gozos da liberdade em um nível sublime. Essa é uma síntese para uma cidade cujos habitantes vivem cotidianamente o suspense em torno de decisões cruciais para o País.

Falares

A questão é saber o quanto a soma dessas e outras camadas consegue ser vista como uma identidade em que a visão do todo supera a visão das partes. Para tirar uma prova dos nove dessa mescla uma ferramenta bastante adequada é a da linguagem, que envolve sotaque, variações timbrísticas, repertório vocabular, expressões típicas, gírias, entonação e inflexão, entre outros ingredientes.

Embora haja um esforço para identificar esses traços em conjunto na busca do falar brasiliense, a procura parece esbarrar na incipiência de seis décadas, quando numa praça como a de São Paulo não parece haver dificuldade em identificar particularidades na amálgama geral. Apurando o ouvido, conseguimos distinguir entre a fala de um morador da Avenida Paulista e outro da Zona Sul, mas sem ter dúvida de que ambas são tipicamente paulistanas. Movimentos migratórios e contatos com a aldeia global podem tornar essa identidade mais fluida, muito mais do que era no passado.

A identificação dos modos de falar na capital foi o que buscou em 1966 o cineasta Nelson Pereira dos Santos, por meio de seu documentário Fala, Brasília! O que ele colheu então foi um coletânea de diferentes sotaques e alguma reflexão numa “pesquisa dialectológica” realizada por alunos da Escola de Cinema da UnB sob a coordenação do professor Nélson Rossi.

Brasília é tão recente em termos históricos que sequer está incluída no Atlas Linguístico do Brasil, cujos dois primeiros volumes foram publicados em 2014 por uma rede de universidades, entre as quais a UFBA. A pesquisa valeu-se de consultas em 250 pontos do território nacional, levando em conta a densidade demográfica de cada região e de cada Estado. Na seleção das localidades, além da distribuição espacial, consideram-se a importância de cada uma delas na região e no Estado e dados de sua formação, além de limites interestaduais e internacionais. Incluem-se cidades de grande e médio porte, inclusive as capitais de Estado — à exceção do Distrito Federal e de Palmas, no Tocantins, cidades de formação relativamente recente nas quais ainda não se pode dispor de três gerações nascidas e criadas na área e com idade requerida para a seleção de informantes.

De qualquer forma, a variedade linguística de Brasília e do DF vai ficando mais característica, de acordo com a pesquisa realizada pela linguista Stella Maria Bortoni-Ricardo, que vê atenuar-se o muito marcante no que foi trazido de outras regiões. Nota-se que marcas proeminentes, como o chiado típico do carioca, bem como o erre retroflexo dos mineiros do Triângulo e paulistas do interior, já não são utilizadas pelas novas gerações.

Em pesquisa mais recente, o linguista Newton Vieira Lima Neto segue na mesma direção e desfaz “a crença bastante recorrente de que os brasilienses não têm sotaque. Ele aponta para uma maior "focalização" do falar, mesmo com as variantes ainda presentes, sendo as das áreas centrais mais prestigiadas e as mais periféricas, sujeitas a estigmatização. Na pesquisa que lhe rendeu um mestrado na UnB, Lima Neto constata a predominância do esse pós-vocálico sibilante (sem chiado), do erre aspirado (como na pronúncia de “porta’ no Nordeste), das vogais médias pretônicas não abaixadas (como em "dê-lícia", e não "dé-lícia") e alteadas em alguns contextos (como "mi-nino", e não "me-nino"), além do tê e do dê africados (como em “dente” e pente” ditos por um mineiro). Quanto ao gentílico, as novas gerações preferem “brasiliense” a “candango”, ainda que alguns de seus integrantes fujam dessa dicotomia.

Durante seus levantamentos, Lima Neto topou com o caso "muito interessante" de um jovem, que, perguntado sobre as alternativas brasiliense e candango, identificou-se como "calango". Referia-se ao bloco de carnaval que se constituiu em torno da simbologia de adaptação à seca prolongada (maio a setembro — em alguns anos, outubro) por parte dos nascidos no DF. O calango é um lagarto muito ativo durante as horas mais quentes do dia no Cerrado.

Periferia e centro

Conforme o linguista, de um lado, os moradores do Plano Piloto e das Regiões Administrativas (RAs) mais centrais referem-se a Brasília tendo como "apoio discursivo" a arquitetura, o urbanismo, o paisagismo e o clima da cidade.

— Todo o vocabulário que nomeia esse lócus único é mencionado diversas vezes como marca do que os torna brasilenses: tesourinhas, quadras, debaixo do bloco, véi.

Num contraponto que poderia servir para avaliar o que ocorre em outras localidades do DF, os moradores da cidade do Gama, inaugurada ainda em 1960 para abrigar operários e migrantes que chegavam em massa à nova capital, caracterizam-se por registros afetivos de solidariedade entre si — especialmente quando se trata da primeira geração. Instaurou-se, e em certa medida permanece, o que se pode chamar de uma atmosfera provinciana manifestada em frases como "todo mundo se conhece", "todo mundo se ajuda".

— O Gama tem time próprio, teve cinema e teatro de rua ativos. Lá, como em outras regiões mais afastadas do Plano Piloto, o que impera muitas vezes é um senso de oposição a um modo planocêntrico, que muitas vezes exclui estudantes e trabalhadores das periferias — observa o pesquisador.

Mais recentemente, jovens de regiões administrativas não coladas ao Plano têm sido grandes propulsores de diversos movimentos culturais e artísticos locais, que promovem e "ressignificam" seus habitat. Isso é particularmente notável na Ceilândia, cidade povoada a partir de ocupações informais como a Vila do IAPI, próxima ao Núcleo Bandeirante (antiga Cidade Livre, o núcleo urbano inicial de Brasília). O próprio nome da cidade é um topônimo derivado de CEI, sigla para Campanha de Erradicação de Invasões.

— Um mote em voga preconiza que "a periferia é o centro" e que suas suas vivências devem ser, portanto, representadas e receber protagonismo em políticas públicas — explica o estudioso.

A oposição centro versus periferia marca um conjunto bastante diverso de possibilidades identitárias dos nascidos no Distrito Federal. Não há uma, mas várias Brasílias, dentro do quadrilátero que comporta algumas das maiores desigualdades sociais do país.

Lucio Costa e a cidade cultural

Quando Lucio Costa e Oscar Niemeyer projetaram uma cidade que em grande parte rompia com vários passados, mas que era a materialização de um sonho de quase duzentos anos, acabaram colocando um desafio para aqueles que nela residiriam — e para o país do qual seria a capital.

A vedação à identidade está entre os pecados originais de Brasília, mas não foi cometido pelo urbanista Lucio Costa, que desenhou a cidade em seu Plano Piloto e estabeleceu o papel de cada escala de ocupação. Nem pelo arquiteto Oscar Niemeyer, autor dos prédios e palácios da área monumental. Ainda que de maneira artificial, esses dois homens bastante cultos, providenciaram não apenas espaço para teatros, cinemas, museus e instituições de ensino, como legaram-nos edifícios magníficos, além de fazerem da própria capital uma obra de arte e adornarem seus prédios com painéis, estátuas, vitrais, afrescos e texturas.

Cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo tempo cidade viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, capaz de tornar-se, com o tempo, além de centro de governo e administração, num foco de cultura dos mais lúcidos e sensíveis do país. — Lucio Costa, Relatório do Plano Piloto, 1957

Da teoria à prática, o "inventor" de Brasília detalhou o que pensava para o Setor de diversões, contíguo à plataforma superior da Estação Rodoviária, com vista para o Setor Cultural, onde, do lado Norte, se ergueria o Teatro Nacional, que ele ainda chamava de “ópera”, e, do lado sul, o Museu da República e a Biblioteca Nacional. Seria uma “mistura em termos adequados de Piccadilly Circus, Times Square e Champs Elysées”. Ligando as casas de espetáculos, ele imaginou galeria, calçadas amplas, terraços, cafés, “travessas no gênero tradicional da rua do Ouvidor”, no Rio. Suas divagações estavam povoadas igualmente de vielas venezianas, galerias cobertas articuladas a pequenos pátios com bares, cafés e “loggias”, um tipo de galeria italiana sustentada por colunas e arcos — “tudo no propósito de propiciar ambiente adequado ao convívio e à expansão.”

Essa marca original teve muitas vezes de vencer uma força no sentido exatamente contrário, que já se manifestava no século 19 a favor de uma cidade resguardada de multidões e agitação. De preferência pequena e até “insignificante”, nas palavras do deputado constituinte Thomaz Delfino (DF), ao lembrar o exemplo do estado de Nova York, cuja sede do governo, não era “a riquíssima cidade” de mesmo nome.

A luta pela identidade, tendo a cultura como nave, era previsível. O próprio Lucio Costa usara a expressão “com o tempo”.

A cidade fotográfica

O primeiro voo de Brasília foi nas asas da fotografia, à época da construção e da inauguração, um meio de registro bem mais portátil do que o cinema e a televisão, quando o telefone celular estava há quase 50 anos do seu lançamento no mercado. Desse modo, foram os fotógrafos, a começar do pioneiro José Fontenelle, os difusores das primeiras marcas de identidade da nova capital, que seguiu sua trajetória como objeto de atenção de profissionais e diletantes, a princípio pela monumentalidade da obra que se erguia na solidão deserta do Planalto Central pelas mãos dos operários, depois pela originalidade do urbanismo e da arquitetura moderna, pelas cenas do mundo político, pelos amplos espaços contemplativos sob a grandiosidade do céu e mais recentemente pelas formas que se desprendem do arquitetônico, constituindo-se em realidades puramente gráficas.

Saiba mais

- Aos 60, Brasília vive os desafios da pós-modernidade

- Marcada pela profecia, marcada pela poesia

- A capital que precisou de 150 anos para sair do papel

- Vídeo: Conheça as escalas urbanísticas que tornam Brasília uma cidade única

- Ouça Suíte Brasília

- Relembrando Ary Pararraios

- Brasília: Cidade Planejada, identidade fluida

- Brasília, sua gente, seus sotaques

- Seu Estrelo, centro de invenção cultural

- Braxília, filme de Danyella Proença

- Conheça os poetas de Brasília