Quer receber notificações do portal Senado Notícias?

Trono x altar: Questão Religiosa teve prisão de bispos e enfraqueceu Império

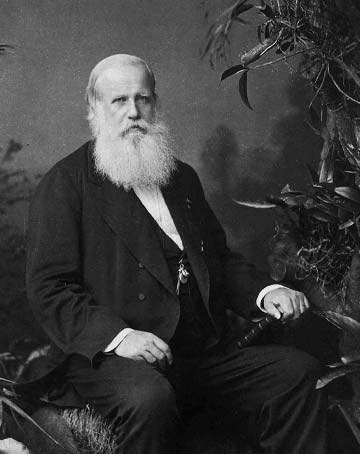

A religião já deflagrou controvertidas discussões no Senado. As mais acaloradas foram travadas na década de 1870, no reinado de D. Pedro II. De um lado, estavam senadores religiosos que queriam a Igreja Católica com mais poderes políticos e sociais no Brasil.

— O Estado, para marchar, há de ir de acordo com o pensamento religioso. Não pode prescindir dessa base — sentenciou Cândido Mendes de Almeida (MA).

— Extra Ecclesiam nulla salus [fora da Igreja não há salvação] é o nosso dogma — afirmou Figueira de Melo (CE), recorrendo ao latim, a língua oficial da Igreja Católica.

Do outro lado, estavam senadores que entendiam que a Igreja deveria se limitar às questões espirituais, sem invadir a seara do poder público.

— Como podemos dizer que obedecer ao papa é obedecer a Deus? Deixam eles [os papas] de ser homens? Eu não aceito essa doutrina. O papa, para mim, não é Deus para que se deva obedecer-lhe em tudo e por tudo — criticou Cruz Jobim (ES).

— O nobre senador [Figueira de Melo] disse que somos inimigos da religião e que os inimigos de Deus não merecem o perdão. É pena que a Inquisição não existe para satisfazer a vontade do nobre senador: “Às fogueiras com eles, todos os réprobos [perversos]!” — ironizou o Visconde de Souza Franco (PA).

As discussões estão registradas em documentos históricos sob a guarda do Arquivo do Senado, em Brasília, e ocorreram no desenrolar da Questão Religiosa — uma crise sem precedentes em que o Estado brasileiro e a Igreja Católica entraram em colisão e que incluiu a queda de um gabinete ministerial e a prisão de dois bispos.

A Questão Religiosa chegou ao fim há 150 anos, em 17 de setembro de 1875, quando D. Pedro II concedeu anistia aos bispos encarcerados, e a tensão entre o Brasil e a Santa Sé se dissipou.

Num dos bate-bocas, os senadores Marquês de São Vicente (SP) e Cândido Mendes de Almeida divergiram sobre a posição hierárquica das leis religiosas e das leis mundanas.

— Antes de ser [católico] romano, sou brasileiro — declarou o primeiro, explicando que as leis do Brasil estavam acima das leis da Igreja.

— E eu, antes de brasileiro, sou católico — rebateu o segundo.

A Questão Religiosa começou em março de 1872, quando o padre Almeida Martins, que era maçom, fez um sermão numa loja maçônica do Rio de Janeiro em louvor à Lei do Ventre Livre, aprovada poucos meses antes. A fala do padre, em tom maçônico, foi publicada nos jornais e assim ganhou repercussão.

O bispo do Rio de Janeiro, D. Lacerda, não gostou da atitude de seu subordinado. A maçonaria, uma sociedade filosófica e não religiosa espalhada pelo mundo, era condenada pelo Vaticano. D. Lacerda, então, suspendeu o padre maçom do exercício das atividades sacerdotais.

A maçonaria e parte da Igreja passaram a trocar ataques pela imprensa. A situação se agravou exatamente um ano depois, quando, numa ação semelhante, os bispos D. Vital, de Olinda, e Dom Macedo Costa, do Pará, ordenaram que as irmandades localizadas em suas respectivas dioceses expulsassem de seus quadros os integrantes que fossem maçons.

Os prelados tinham ascendência sobre muita gente. Segundo o Censo de 1872, nada menos que 99,7% dos brasileiros eram católicos. A autoridade de D. Vital abrangia as províncias de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. A de D. Macedo da Costa, o Pará e o Amazonas.

O que os três bispos fizeram foi seguir as instruções do Syllabus Errorum (Catálogo dos Erros), um documento emitido em 1864 pelo papa Pio IX que apontava uma série de “erros” do mundo moderno que deveriam ser combatidos, como o racionalismo e a maçonaria — que já era condenada pela Santa Sé desde o século anterior.

O governo de D. Pedro II fez vista grossa para o caso do Rio de Janeiro, mas enxergou dois abusos nas ações dos bispos de Olinda e do Pará. O primeiro foi a intervenção nas irmandades, que, apesar dos fins religiosos, eram instituições privadas e leigas e, como tais, não estavam sob a jurisdição da Igreja. O segundo abuso foi a aplicação no território nacional de uma norma papal que não havia sido validada pelo imperador.

O senador Vieira da Silva (MA) descreveu o episódio:

— Os bispos proclamam a onipotência do soberano pontífice, tanto no temporal [mundano] como no espiritual, tanto na ordem política como na religiosa, o direito de vigilância e de reforma sobre todos os atos, leis e medidas que mesmo indiretamente possam interessar à fé e à moral cristã, e vão se arrogando poderes que não têm no exercício de uma jurisdição que lhes é contestada pelo poder civil. É uma onipotência que os papas nunca tiveram, nem mesmo no tempo de Gregório VII [papa autocrático da Idade Média que, numa disputa de poder, excomungou três vezes o monarca do Sacro Império Romano-Germânico].

Para o Visconde de Souza Franco, os dois bispos agiram de forma inadmissível e precisavam ser punidos de forma exemplar:

— Felizmente temos na Constituição, nas leis e nos decretos em vigor os meios de conter a invasão das autoridades eclesiásticas. E todos esperamos que o governo os execute com a energia necessária.

No Império, a Igreja Católica estava subordinada ao Estado, quase como uma repartição pública. Essa conexão institucional era o "padroado". Cabia ao governo organizar, administrar e financiar a Igreja Católica no país, construindo igrejas, nomeando bispos e pagando o salário dos padres. O dízimo recolhido dos fiéis, em alguns casos, ia para os cofres públicos e depois era destinado ao custeio das atividades eclesiásticas.

Em contrapartida, a Constituição do Brasil dizia que as novas normas da Igreja só poderiam valer no país se contassem com o beneplácito (aprovação) do governo imperial. As consideradas prejudiciais ao interesse nacional não eram “placitadas”. O Brasil não validou o Syllabus Errorum, entre outros motivos, por entender que a maçonaria não era um problema e não deveria ser proibida.

O governo imperial, então, ordenou aos bispos que voltassem atrás e retirassem as instruções contra os maçons. Eles, porém, se recusaram a fazê-lo.

O escândalo repercutiu imediatamente no Senado.

— A questão, em sua última análise, resolve-se na seguinte: manter ou abdicar a soberania nacional. Cumpre obedecer a lei do Estado — avaliou o Marquês de São Vicente.

— Quando não for contrária à lei de Deus — ressalvou em seguida Cândido Mendes de Almeida, que ficou do lado dos bispos e classificou o beneplácito de “anacrônico” e “absurdo”.

— O beneplácito não é contra a lei de Deus. Ninguém pretende opor-se a ela. Não confundamos as coisas — respondeu o Marquês de São Vicente.

— Eis o fim do beneplácito: garantir o poder temporal contra as usurpações da cúria romana — acrescentou o Visconde de Souza Franco.

O senador Cruz Jobim afirmou que os religiosos cometeram não apenas um erro, mas um crime:

— Entendo eu que o placetum regium [beneplácito régio] é de absoluta necessidade não só entre nós como está uso entre todos os países católicos, quer regidos pelo sistema monárquico, quer pelo republicano. E a resistência a ele deve-se considerar como um grande atentado, uma complicação nacional muito importante, sobretudo quando semelhante delito é cometido por pessoa tão eminentemente colocada, como é um bispo, que dá assim tão mal exemplo de menosprezo das leis.

Figueira de Melo opinou que os bispos não deveriam obedecer às ordens estatais porque a decisão que tomaram à frente das dioceses envolvia “assuntos espirituais”. Ele também argumentou que o governo, “incompetente” nessas questões, não podia “destruir as leis da Igreja”. Tratando especificamente do caso de D. Vital, o senador disse:

— O bispo de Olinda mandou expulsar do seio da irmandade a um maçom reconhecido como tal, que pertencia a uma seita reprovada e excomungada pela Igreja. Pois poderemos supor que o bispo não tivesse essa autoridade, quando fazia senão executar as leis da Igreja, ouvir e atender a palavra do pastor universal, do bispo dos bispos, do sucessor de São Paulo, do vigário de Cristo na Terra?

Para o Visconde de Souza Franco, esse raciocínio era absurdo:

— Fala-se em virtudes dos bispos presos. Mas que virtudes? Religiosas? Ascéticas [espirituais]? Não há também virtudes sociais, civis? Não há virtudes políticas? Não há virtudes morais? Será virtuoso aquele que ataca as leis de seu país? Há virtude no indivíduo que declara que as leis não devem ser obedecidas, que não se deve prestar obediência ao governo, que a Constituição é herética? Não é assim o país arrastado à anarquia? E aquele que é causa dessa tremenda calamidade pode merecer o nome de virtuoso?

Ele prosseguiu:

— Querem é que aceitemos tudo quanto as bulas [documentos papais] determinarem, que sejamos levados à mão pelos sacerdotes, pelos religiosos e pelos bispos e que nós e todos eles [sejamos levados à mão] pelo papa, tornando assim realizável ao vivo a parábola do pastor e das ovelhas. O que querem é reduzir-nos a animais de quatro pés guiados por um pastor, só ele homem, só ele racional.

D. Vital tinha apenas 28 anos de idade e D. Macedo da Costa, 42. Os dois eram ultramontanos (católicos conservadores críticos do controle estatal sobre a Igreja e defensores da autoridade absoluta do papa sobre os fiéis) e, apesar da diferença geracional, lideraram com igual vigor a resistência católica ao padroado, incluindo o beneplácito imperial.

O senador Visconde de Niterói (RJ) avaliou que D. Vital cometeu um “erro crasso” por ser inexperiente:

— O bispo de Olinda, sendo o menor em idade [entre todos os bispos], visto como muitos ainda o consideravam jovem na idade de 27 ou 28 anos, tendo precisado de dispensa canônica [em razão da idade] para o alto ministério do episcopado, quis mostrar-se tão avantajado que sobressaísse sobre todos e fosse o bispo singular do Brasil!

Expoente ultramontano do Senado, Cândido Mendes de Almeida insistiu na primazia das leis papais:

— Existem no mundo dois poderes distintos, o temporal e o espiritual. Esses dois poderes não poderiam ficar na mesma posição, iguais. Na ordem hierárquica, o poder espiritual é superior ao poder temporal, não para D.iná-lo, mas só na precedência. Isso é questão de lógica e de razão. A alma é superior ao corpo. Não há nação alguma que possa viver sem religião, sem moral. O poder espiritual ocupa-se de tão importante assunto, é mesmo sua missão, por consequência a sua preeminência é evidentíssima.

O Visconde de Souza Franco argumentou no sentido oposto:

— Com que direito sustenta o nobre senador que, porque se é bispo e ao mesmo tempo súdito do país e sujeito, pois, às suas instituições, está-se isento de obedecer à Constituição e às leis? Com que direito o fazem? Não está na Constituição que os bispos são empregados do Estado? Chamem-nos empregados públicos, funcionários públicos, chamem-nos o que quiserem, são brasileiros a serviço do país, com a nomeação do imperador, sem a qual eles não seriam bispos.

O ultramontanismo estava em alta — o próprio papa Pio IX era ultramontano — como reação ao enfraquecimento da Igreja Católica na Europa. No processo de unificação da Itália, os Estados papais foram anexados ao novo país em 1860, e Roma, o último reduto, em 1870. O papa ficou apenas com o Vaticano e perdeu o poder secular que detivera por séculos, restando-lhe o poder espiritual.

O governo e o próprio D. Pedro II, por razões óbvias, não tinham simpatia pelo ultramontanismo. Inconformado com essa repulsa, Cândido Mendes de Almeida reclamou do comportamento anticatólico da diplomacia brasileira, que mandou um embaixador acompanhar, em nome de D. Pedro II, a transferência solene da capital italiana de Florença para Roma, em 1871:

— Pois o ministério de 29 de setembro [de 1870], que tinha tido tamanha cautela em dar aqui [no Brasil] os pêsames ao ministro do santo padre pelos acontecimentos de Roma, julgou que podia dar com mão larga essa bofetada na face do sumo pontífice, concorrendo para que o Brasil fosse assistir como testemunha complacente a esse ato da maior injustiça do século [a transferência da capital para Roma]. Devíamos ter seguido o exemplo da França, da Bélgica e da Áustria, nações católicas que ali não se apresentaram por meio de seus ministros.

A historiadora Ana Rosa Cloclet da Silva, professora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e organizadora do livro O Catolicismo no Mundo Contemporâneo: debatendo o intransigentismo no Brasil (Editora Saber Criativo), afirma que a maçonaria era reprovada pela Santa Sé por causa de seu caráter anticlerical:

— A maçonaria era vista pela Igreja como responsável pela Revolução Francesa [1789] e por todos os seus desdobramentos, que provocaram grandes transformações na sociedade, em especial o acelerado processo de passagem do Estado religioso para o Estado secular e laico.

No caso do Brasil, porém, a condenação não fazia sentido. Cloclet da Silva explica:

— A maçonaria brasileira não tinha aquela faceta contestatória da maçonaria francesa, não era anticlerical. Pelo contrário, trava-se de uma maçonaria católica. Muitos católicos, inclusive padres, eram maçons. Não havia incompatibilidade entre as duas instituições. A maçonaria foi até mesmo um ponto de apoio fundamental do movimento de independência do Brasil.

A maçonaria gozava de respeito nos círculos políticos brasileiros. Dos grandes personagens do Império, muitos foram maçons, como o imperador D. Pedro I e seu ministro José Bonifácio de Andrada e Silva.

Quando a Questão Religiosa eclodiu, o primeiro-ministro do país era o senador Visconde do Rio Branco (MT), nada menos que o grão-mestre da Grande Oriente do Brasil, a principal instituição maçônica do Império. Num discurso no Senado, o primeiro-ministro afirmou que a maçonaria era injustamente perseguida pelos católicos mais reacionários:

— Eu entrei na maçonaria há muitos anos e nunca vi que ela se ocupasse com a religião nem com a política do Estado. A fé católica, sob a qual nasci e tenho vivido até hoje, não pode obrigar-me a negar o que eu vejo com os meus próprios olhos: que a maçonaria não é essa sociedade antirreligiosa e funesta às instituições nacionais, mas uma associação destinada a socorrer os seus membros e a promover o aperfeiçoamento moral e intelectual do homem. Os atos de beneficência são incontestáveis. Muitas famílias recebem auxílio dessas sociedades que se pretende estigmatizar.

Segundo o Visconde de Niterói, a maçonaria havia sido condenada pela Igreja Católica porque especificamente na Europa a instituição era “revolucionária e conspiradora, demolidora dos tronos e dos altares” — muito diferente da maçonaria brasileira.

O Visconde de Souza Franco, por sua vez, afirmou que, ao contrário do que garantiam seus detratores, a maçonaria não era uma sociedade secreta:

— Diz-se que Jesus Cristo proibiu as sociedades secretas. Será verdade? Sociedade secreta é aquela cujo chefe, cujas autoridades, cujas doutrinas são também secretas, e a sociedade maçônica não está neste caso entre nós. Seu chefe é conhecido, são conhecidos os outros membros oficiais, seus atos são sabidos, publicados até em boletins.

Na retórica ultramontana, a maçonaria não passava de uma “seita” que não deveria ser tolerada num país oficialmente católico como o Brasil. Para Cândido Mendes de Almeida, o nome mais apropriado para a crise entre o Império e a Igreja era Questão Maçônica, e não Questão Religiosa. Ele jurou:

— Enquanto Deus me conceder um assento nesta Casa, enquanto tiver uma voz que estimaria que fosse multiplicada por cem línguas e cem bocas, hei de ferir, censurar, estigmatizar semelhante seita, que está subvertendo o país e as duas grandes bases da Constituição do Império, que são a monarquia constitucional representativa e a religião católica apostólica romana.

O primeiro-ministro, senador e maçom Visconde do Rio Branco travou uma batalha verbal com o senador Figueira de Melo que teve um desfecho cômico.

— Senhores, há quantos anos existe no Brasil a associação filantrópica que se denomina maçonaria? — perguntou de forma retórica o primeiro-ministro.

— Sempre trabalhou oculta — interrompeu Figueira de Melo.

— Quem a condenou?

— As leis.

— Se as leis declaram a maçonaria do Brasil ilícita, ominosa [abominável], o nobre senador, que foi chefe de polícia da corte [Rio de Janeiro], o que fez contra essa sociedade?

— Não sabia que existia.

— Não sabia de sua existência! Pois o nobre senador se anima a dizer perante o Senado que, quando exerceu a magistratura da polícia da corte, ignorou a existência de lojas maçônicas nesta capital? Deste fato devo concluir que nunca houve no Rio de Janeiro pior chefe de polícia do que o nobre senador — concluiu o Visconde do Rio Branco, provocando risadas no Plenário do Senado.

Na avaliação do senador Vieira da Silva, os ultramontanos tinham segundas intenções e usavam o combate à maçonaria apenas como pretexto para atingir seu fim:

— A luta aberta pelos bispos é essencialmente política. Não se dirige contra a incredulidade nem contra o racionalismo ou o ateísmo, como se proclama. É uma luta de supremacia, uma luta pela onipotência do soberano pontífice, uma luta pelo poder político do papa. É, portanto, a invasão, a usurpação do poder temporal pelo espiritual. É a sujeição do Estado pela Igreja.

O governo de D. Pedro II, após debates internos e consultas ao Conselho de Estado, decidiu denunciar os bispos de Olinda e do Pará pelo crime de desobediência às autoridades e às leis. O primeiro teve como advogado justamente o senador ultramontano Cândido Mendes de Almeida, além do também senador Zacarias de Góis e Vasconcelos (BA). O Supremo Tribunal de Justiça (atual Supremo Tribunal Federal) condenou D. Vital e D. Macedo Costa à prisão com trabalhos forçados.

Com os bispos na cadeia, o problema só se agravou. Os diplomatas do Vaticano no Rio de Janeiro reagiram com notas condenando a ação do governo e exigindo a imediata libertação dos prelados. As tensões prometiam caminhar rumo a uma verdadeira crise diplomática.

Para evitar esse desfecho, o Conselho de Estado concluiu que a melhor decisão seria o Império engolir o orgulho e revogar a condenação dos bispos. O gabinete ministerial liderado pelo Visconde do Rio Branco, porém, resistia à ideia, principalmente por causa da intransigência do primeiro-ministro, que, como maçom, era adversário ferrenho dos ultramontanos.

A saída encontrada por D. Pedro II, em junho de 1875, foi derrubar o gabinete de Rio Branco. Para o posto de primeiro-ministro, ele escolheu o senador Duque de Caxias (RS), militar célebre por ter recorrido à anistia para pôr fim à Revolução Farroupilha, guerra civil que tentou separar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina do Império. Em setembro de 1875, a anistia foi assinada pelo imperador, e os bispos foram perdoados e libertados. D. Vital, doente, morreria três anos depois. D. Macedo Costa viveria até 1891.

O recuo imperial — ou “ato de clemência”, como preferiu D. Pedro II — pôs fim às tensões imediatas entre o Brasil e a Igreja Católica, mas não impediu que a interligação entre os dois começasse a ruir. Após sentir na pele os efeitos colaterais do padroado, o país optaria por acabar com ele apenas 15 anos depois do fim da Questão Religiosa. Em 1890, a nascente República estabeleceu a separação definitiva entre Estado e Igreja e determinou que o país não teria mais uma religião oficial.

A Questão Religiosa também contribuiu para a queda do próprio Império, em 1889. A crise desgastou a imagem de D. Pedro II, tornou parte da Igreja Católica do Brasil crítica da monarquia e serviu de munição para o movimento republicano. Ao mesmo tempo, aumentou as resistências ao futuro Terceiro Reinado, que caberia à princesa Isabel. A filha do imperador era extremamente católica, o que despertava o temor de que ela fosse no fundo ultramontana e, uma vez assumindo a Coroa, governasse mais guiada pelos interesses do papa do que pelos interesses dos brasileiros.

De acordo com a historiadora Ana Rosa Cloclet da Silva, o vínculo estrutural entre Estado e Igreja, embora não exista mais formalmente, deixou vestígios fortes no Brasil e até hoje molda as instituições públicas e o imaginário coletivo:

— Quando se fala em religião, apesar de o país ser plural em termos de crença, pensa-se no modelo católico. Isso está estampado nas próprias instituições públicas, mesmo o Estado sendo laico, de que é exemplo o crucifixo pendurado nos plenários do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Em 2014, o juiz Eugênio Rosa, do Rio de Janeiro, decidiu que vídeos ofensivos a religiões de matriz africana não constituíam intolerância religiosa porque, na visão dele, elas não tinham os traços de religião segundo o padrão católico, como livro sagrado, estrutura hierárquica e deus a ser venerado.

Para a professora, esse tipo de julgamento revela que o Brasil adotou uma “laicidade sem secularismo”, diferentemente de países como a França, onde houve uma ruptura mais profunda entre religião e Estado.

— No Brasil, os agentes religiosos participaram da construção da política do Estado nacional no passado e continuam participando hoje. Muitos dos conflitos políticos hoje são atravessados por ideias religiosas. Aquele ultramontanismo que provocou a Questão Religiosa não existe mais, mas temos visto grupos agindo na política de forma ultraconservadora e intransigente em relação a certos aspectos da sociedade contemporânea, como ao negar a presença de outras expressões religiosas no espaço público, que acabam sendo muito parecidos com os antigos ultramontanos. É um passado que ainda está muito vivo e continua limitando certos avanços no sistema democrático, em especial no que se refere ao pluralismo religioso.

Saiba mais:

- Livro raro de 1886, do acervo da Biblioteca do Senado, trata da Questão Religiosa

- Artigo das historiadoras Ana Rosa Cloclet da Silva e Thais da Rocha Carvalho explica a Questão Religiosa

- Como pesquisar nos documentos do Arquivo do Senado

- Pesquisas prontas do Arquivo do Senado

- Todas as reportagens do Arquivo S

- Outras reportagens especiais da Agência Senado

A seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre a Agência Senado e o Arquivo do Senado, é publicada na primeira sexta-feira do mês.